PMR-Funk

Ich möchte auf dieser Webseite ganz speziell auf den (illegalen) Einsatz von Amateurfunkgeräten im PMR-Funk eingehen, die oft als Ersatz für offiziell zugelassene PMR-Funkgeräte benutzt werden.

Ich will also nicht die sehr informative Wikipedia-Seite zum Thema PMR-Funk ersetzen, sondern vielmehr „ergänzen“.

Aber immer der Reihe nach. Zunächst etwas „Funkwissen“, welches vielen PMR-Nutzern ohne Amateurfunklizenz fehlt...

PMR-Funkgerät mit 16 Kanälen: HUNICOM H-628

Frequenzen

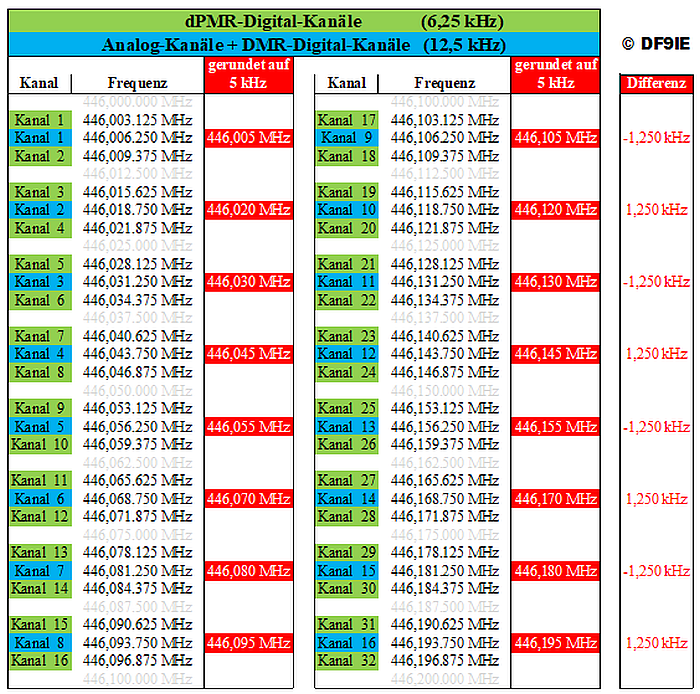

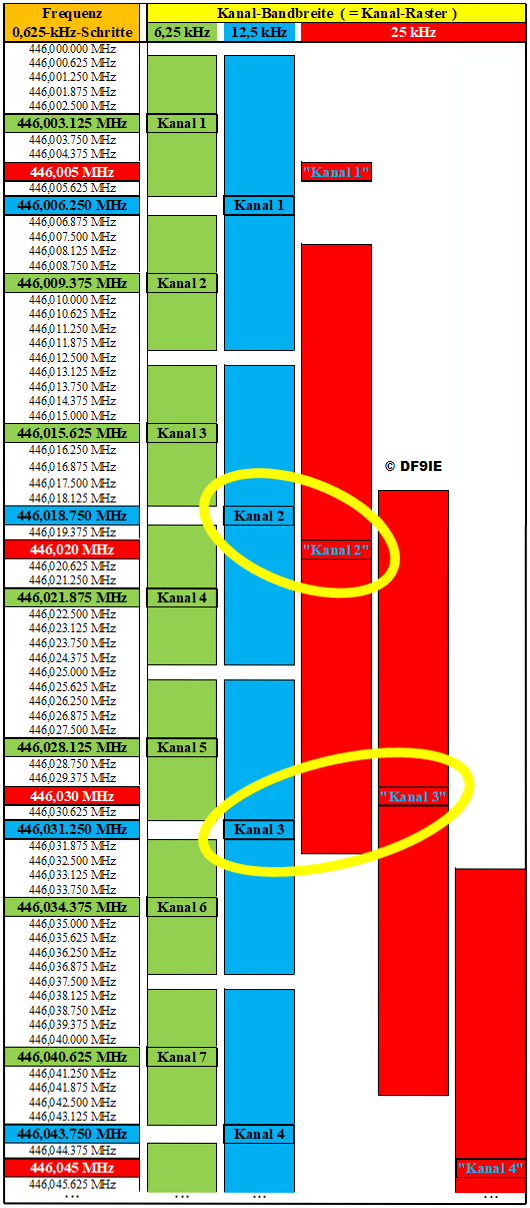

Bei Allgemeinzulassungen sind Mehrfachzuteilungen die Regel. Die Frequenzen der 16 Analog-Kanäle sind identisch mit denen der DMR-Digital-Kanäle (TDMA-Standard), während sich die Frequenzen der 32 dPMR-Digital-Kanäle (FDMA-Standard) jeweils ober- und unterhalb den Analogfrequenzen befinden:

Frequenztabelle

Auf den ersten Blick sieht das nach einer sauberen Trennung aus (von der Doppelvergabe der Analog- und Digital-Frequenzen mal abgesehen). Dem ist aber keinesfalls so:

Alle Nutzer teilen sich die gleichen HF-Bereiche, womit kein Schutz vor gegenseitigen Störungen besteht!

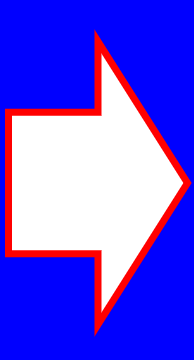

Kanalbreite und Kanalraster

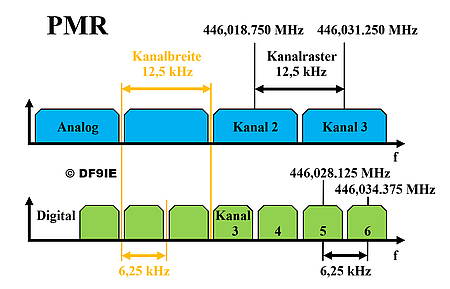

Den auf der Frequenzskala f benötigten Platz pro Kanal nennt man Kanalbandbreite oder auch Kanalbreite.

Reiht man die Kanäle in einer Linie auf der Frequenzskala auf, dann wiederholt sich alles in einem gewissen Abstand, dem Kanalraster. Damit es keine „Überlappung“ gibt bzw. die Kanalbandbreite optimal genutzt wird, entspricht üblicherweise das Kanalraster der Breite der Kanäle (hier: 12,5 kHz oder 6,25 kHz).

Hinweis: Es ist gleichgültig, ob man als Bezugspunkt fürs Raster die Mittenfrequenz eines Kanals, den Anfang oder das Ende des Kanals nimmt - Der Abstand (das Raster) ist immer gleich.

Grafik

• Wie man in der Grafik gut sehen kann, teilt sich der 12,5 kHz „breite“ Analog-Kanal 2 den gleichen HF-Bereich wie die beiden 6,25 kHz „schmalen“ dPMR-Digital-Kanäle 3 und 4. Gleiches gilt für den Analog-Kanal 3 und die Digital-Kanäle 5 und 6 usw.

• Was man in der Grafik nicht direkt sehen kann: Die Frequenz des Analog-Kanals 2 ist identisch mit der des DMR-Digital-Kanals 2, siehe Tabelle. Beide Systeme belegen, trotz unterschiedlicher Modulationsverfahren (analog/digital), den gleichen Platz auf der Frequenzachse!

• Gleichkanal-Störungen sind unvermeidbar, wenn Nutzer unterschiedlicher Systeme „in Reichweite sind“ sowie zur gleichen Zeit senden! Da aber Digital-Geräte teurer sind als analoge und im Privatbereich Analog-Geräte für eine einfache Kommunikation völlig ausreichen, vermute ich mal, daß bei Analog-Funkgeräten Störungen durch Digital-Funkgeräte eher die Ausnahme sind.

CTCSS und DCS

Da sich alle Nutzer die gleichen HF-Bereiche teilen (müssen), ist bei Analog-Funkgeräten der Einsatz von Selektivrufsystemen wie CTCSS bzw. DCS äußerst sinnvoll. Die in diesem Zusammenhang oft beworbene „Vervielfältigung der Kanäle“ ist allerdings eine „Mogelpackung“, denn die Problematik der Doppelbelegung wird durch „Unterkanäle“ (Selektivruf) keinesfalls beseitigt, sondern vielmehr „verdeckt“!

Die Wahrscheinlichkeit, daß man im „Stand-by-Betrieb“ einen Funkspruch „verpaßt“ oder einen eingehenden Funkspruch nicht verstehen kann, ist beim Einsatz von Selektivruf-Systemen extrem hoch: Jeder funkt einfach drauf los, ob der Kanal belegt ist oder nicht...!

Fazit

Wenn ein HF-Kanal belegt ist, dann ist er belegt! Da nutzt es nichts, in eine andere Betriebsart (Analog/Digital) zu wechseln oder einen Selektivruf einzuschalten.

Wenn ein HF-Kanal belegt ist, dann ist er belegt! Da nutzt es nichts, in eine andere Betriebsart (Analog/Digital) zu wechseln oder einen Selektivruf einzuschalten.

Hinweis:

Durch den Aufbau/Auswertung des Selektivrufs kommt es zu einer verzögerten Öffnung der Rauschsperre, die nicht zu vernachlässigen ist: Wenn z. B. bei Wettbewerben nur knappe Kommandos wie „ja“, „nein“ oder „jetzt“ übertragen werden, dann kommen diese u. U. nur unvollständig oder gar nicht an!

Amateurfunkgeräte vs. PMR-Funkgeräte

In Wikipedia steht, daß durch den Frequenz-Offset um eine halbe Kanalbreite die Benutzung von nicht zugelassenen Amateurfunkgeräten erschwert werden soll. Die Frage ist: Was bringt diese Maßnahme?

Frequenzen und Bandbreiten

Kanalraster

Bei Amateur-Handfunksprechgeräten kann man zwar ein Raster von 12,5 kHz einstellen, was aber immer bei xxx,000 MHz beginnt! Um die PMR-Analog-Kanäle rasten zu können, könnte man alternativ in ein 6,25-kHz-Raster wechseln, welches aber nicht immer zur Verfügung steht (üblicherweise ist das kleinste Raster 5 kHz).

Das „unpassende“ Raster ist aber kein Problem, da die Frequenzen im 5-kHz-Raster zu den jeweiligen PMR-Analog-Frequenzen nur um ±1,25 kHz (10 %) „daneben“ liegen, was bei FM absolut vernachlässigbar ist.

Sender-Hub

Auch bei „Billig“-Handfunkgeräten chinesischer Bauart kann man den FM-Hub meist per Menü von Breitband-FM (Wide-FM oder W-FM) auf Schmalband-FM (Narrow-FM oder N-FM) umstellen. Diese Maßnahme betrifft aber oft nur den Sender: Die Modulations-Lautstärke wird auf die Hälfte reduziert und somit der Hub an das schmälere Raster angepaßt (Notfalls könnte man auch leiser sprechen, was dann aber in der Praxis sehr schnell wieder vergessen wird).

Stellt man beim Betrieb eines Amateurfunkgeräts (z. B. auf 446,030 MHz) den Hub nicht um, dann deckt das überbreite Sendesignal fast 3 PMR-Kanäle ab: Kanal 2, 3 und 4, siehe Tabelle!

Zudem kommt das breite Amateurfunksignal auf dem PMR-Nutzkanal (Kanal 3) wegen dem doppelten Hub auch doppelt so laut und somit verzerrt an! Auf den Nachbarkanälen (Kanal 2 und Kanal 4) machen sich zudem die überbreiten Anteile des Signals als unverständliche und überlaute Geräusche bemerkbar.

Empfänger-Filterbandbreite

Für einen störungsfreien Betrieb ohne „Übersprechen“ (also ohne Störungen von Nachbarkanälen) müßten beim Betrieb von Amateurfunkgeräten im kleinen Kanalraster die standardmäßig verbauten 25 kHz breiten ZF-Filter (W-FM) auf schmälere Filter (N-FM) umgeschaltet werden! In der Regel wird dies aber bei Handfunkgeräten aus Preis- und Aufwandsgründen nicht realisiert!

Man muß also wohl oder übel damit leben, daß man mit einem Amateurfunkgerät immer bis zu 3 PMR-Kanäle gleichzeitig empfängt, trotz sendeseitiger Hub-Anpassung.

Ein Amateurfunkgerät auf 446,030 MHz kann also „gleichzeitig“ die Aussendungen auf den Nachbarkanälen (446,020 MHz und 446,045 MHz) mithören, die gerade mal in einem Abstand von 10 kHz bzw. 15 kHz senden! Optimal ist etwas anderes...

Sender-Hub versus Empfänger-Filterbreite

Bei Verwendung von unpassendem Sender-Hub bzw. unpassender Empfänger-Filterbreite kommt es zu folgenden Effekten:

• Ein 12,5-kHz-Schmalband-Sendesignal kommt bei 25-kHz-Breitband-Empfängern um die Hälfte leiser an: Das Signal/Rausch-Verhältnis ist nur halb so gut wie bei optimaler Systemauslegung. Außerdem können Breitband-Empfänger mehrere Schmalband-Sender (die auf unterschiedlichen Kanälen senden) „gleichzeitig“ empfangen.

• Ein 25-kHz-Breitband-Sendesignal kommt bei 12,5-kHz-Schmalband-Empfängern doppelt so laut und somit verzerrt an! Unnötigerweise werden durch das Übersprechen auch die Nachbarkanäle gestört.

Fazit

• Kein preislicher Vorteil: Billig-Amateurfunkgeräte und analoge PMR-Funkgeräte kann man beide für ca. 15 € pro Gerät kaufen.• Da der erzielbare Reichweitengewinn bei höherer, illegaler Sendeleistung nach dem „Quadratischen Entfernungsgesetz“ nur mit der Wurzel eingeht, ist der Effekt nicht stark ausgeprägt. Außerdem verkürzt eine zu hohe Sendeleistung enorm die Batterielebensdauer!

• Amateurfunkgeräte empfangen (wegen dem nicht umschaltbaren, zu breiten ZF-Filter) immer mehrere Kanäle gleichzeitig!

• Das Signal/Rausch-Verhältnis (und die Lautstärke) ist im „Mischbetrieb“ bei Amateurfunkgeräten nur halb so gut wie mit passender Filterbreite!

• Was nützt der technische Vorteil eines „Breitband-Sendeempfängers“, wenn man keine Amateurfunklizenz besitzt?

Bei Fragen, Kommentaren und Verbesserungsvorschlägen schreiben Sie mir bitte eine E-Mail. Wer hat ein Billig-Amateurfunkgerät im PMR-Feldeinsatz? Über Erfahrungsberichte, gerne auch als (anonymer) Gästebucheintrag, würde ich mich sehr freuen.