Die Praxis zum Amateur-Doppler-Peiler

© DF9IE

Der eilige Leser erhält einen ersten Überblick im

Konzentrat.

Im Theorieteil kann man nachlesen, daß ein Amateur-Doppler-Peiler eine rotierende Empfängerantenne benötigt. Durch den Doppler-Effekt wird dabei die empfangene Funkfrequenz mit der Antennenumlauffrequenz frequenzmoduliert.

Um nicht unnötig zu verwirren, wurde im Theorieteil zahlenmäßig keine spezielle Antennenumlauffrequenz gewählt. Hier ein paar Überlegungen zur Entscheidungsfindung:

Fakten

• Der Audio-Übertragungsbereich eines Amateurfunk-FM-Empfängers liegt bei ca. 300 Hz bis 3.000 Hz.

• Die Doppler-Ton-Frequenz des empfangenen Peilsignals (am Lautsprecherausgang des FM-Empfängers) entspricht der Antennenumlauffrequenz und sollte im Audio-Übertragungsbereich liegen.

• Peilsignal und Sprache liegen beide am Lautsprecherausgang an (zur Richtungsbestimmung benötigt man nur den Doppler-Ton des Peilsignals).

• Zur Richtungsbestimmung muß das Peilsignal aus dem Signalgemisch (Peilsignal + Sprache) herausgefiltert werden.

• Zwecks besserer Filterung wählt man eine Antennenumlauffrequenz „an der unteren Grenze“ zum Sprachbereich, z. B. 300 Hz oder 500 Hz.

Zahlenbeispiel

Eine Antennenumlauffrequenz von 300 Hz bedeutet, daß die Empfängerantenne 300 x pro Sekunde umlaufen muß, was 18.000 Umdrehungen pro Minute entspricht. Bei einem Antennenkreisdurchmesser von beispielsweise 0,7 m hat die Antenne am äußersten Rand der Scheibe eine Geschwindigkeit etwas mehr als 2.000 km/h! Dies entspricht in etwa der doppelten Schallgeschwindigkeit (Mach 2) bzw. ca. der Höchstgeschwindigkeit der CONCORDE!

Eine Mechanik, die so etwas aushält, die will ich sehen!

Fazit

Selbst mit der minimal sinnvollen Antennenumlauffrequenz von 300 Hz ist eine mechanisch rotierende Antenne NICHT praktikabel! Das sollte auch elektronisch gehen...

Und jetzt kommt er, der Übergang von der „Drehscheiben-Theorie“ zum praktischen Aufbau eines Amateur-Doppler-Peilers:

Der elektronische Antennenumschalter

Die praktische Umsetzung der elektronischen „Ersatzkreisbewegung“ funktioniert so:

Man ordnet viele Antennen mit Rundstrahlcharakteristik (z. B. Dipole oder GP-Antennen) kreisförmig an und schaltet sie mit einem elektronischen Antennenumschalter (in der Mitte des Antennenfeldes) nacheinander zum Empfänger durch.

Wie beim Staffellauf im Sport wird die Antenne elektronisch „weitergereicht“ und folgt so (etwas sprunghaft) einer Kreisbahn. Je mehr Antennen, desto gleichmäßiger wird die „Rotation“ und desto sinusähnlicher wird das 300-Hz-Doppler-Ton-Peilsignal am Lautsprecherausgang des FM-Empfängers.

Viele Antennen steigern die Peilgenauigkeit erheblich!

Peiler mit 32 Antennen auf dem Leuchtturm von Wangerooge

Die Hüllkurve des Doppler-Tons am Lautsprecherausgang des FM-Empfängers hört sich eher wie ein Brummen als wie ein Sinus an. Ursache ist die „sprunghafte Bewegung“ der Antenne. Man beachte, daß das Doppler-Signal üblicherweise mit Sprache überlagert ist:

So hört sich der Doppler-„Brummton“ bei Verwendung von 8 Antennen an (Die Rotation wird in der Mitte des Audio-Beispiels eingeschaltet):

Und so hört sich ein perfekter 300-Hz-Sinus-Ton an:

Amateur-Doppler-Peiler verwenden (technisch bedingt) oft eine geradzahlige Anzahl von Antennen, aber auch mit nur 3 Antennen kann man peilen! Amateur-Doppler-Peiler mit nur 4 Antennen sind für den Mobilbetrieb völlig ausreichend. Mit 8 Antennen sind die Peilergebnisse bei Reflexionen besser, aber der Hardware-Aufwand ist deutlich höher. Peiler mit 32 Antennen stellen eher die Profi-Variante dar...

Sonderfall Phasenpeiler

Die Antenne springt nur hin und her und „dreht“ nicht. Als Peilergebnis erhält man eine doppeldeutige Standlinie, wie bei einem Mittelwellenradio mit Ferrit-Antenne. Die Seitenbestimmung ist unklar, denn für eine eindeutige Richtungsbestimmung braucht es ein Drehfeld, welches aber erst ab 3 Antennen möglich ist.

Das Blockschaltbild

Die wichtigsten Aspekte eines Doppler-Peilers sind jetzt hinreichend erklärt, womit man das Blockschaltbild eines Amateur-Doppler-Peilers verstehen kann:

Wie man vielleicht aus dem Blockschaltbild (u. a. anhand der 2 Kabel zum Antennenfeld) erkennen kann, besteht ein Amateur-Doppler-Peiler im Wesentlichen aus 2 Teilen, die über den 300-Hz-Referenzoszillator starr gekoppelt sind:

• Antennensteuerung

• Peilsignalauswertung

Das Blockschaltbild - Teil 1: Die Antennensteuerung

Mittels Antennenschalter wird EINE Antenne elektronisch „weitergereicht“. Der Schalter im Zentrum des Antennenfeldes wird über ein Steuerkabel von einer Ansteuerelektronik im Peiler gespeist, welche als zentrales Element einen Referenz-Oszillator (300 Hz) enthält, siehe Blockschaltbild.

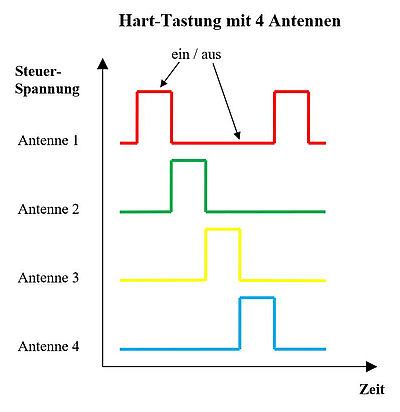

Die Steuersignale von der Antennensteuerung zum Antennenfeld veranlassen den Antennenschalter im Sternpunkt nacheinander die Antennen zum Empfänger „durchzuschalten“. Je nach Peiler-Typ generiert die Antennensteuerung „harte“ Steuer-Spannungen (Digital: Antenne ein/aus) oder „weiche“ Steuer-Ströme (Analog: überlappend, sinusförmig ansteigend/abfallend), siehe Harttaster und Weichtaster unten.

Der Harttaster

Beispiel

Steuerspannungen für den Zeitraum von etwas mehr als einer Periode bei einem Doppler-Peiler mit „harter“ Tastung und 4 Antennen:

Faßt man die einzelnen Steuerspannungen zwecks besserer zeitlicher Zuordnung in einem Diagramm zusammen, dann sieht das so aus:

Fazit

Bei einem Harttaster ist immer nur eine Antenne aktiv. Alle nicht benutzten Antennen werden „inaktiv“ geschaltet.

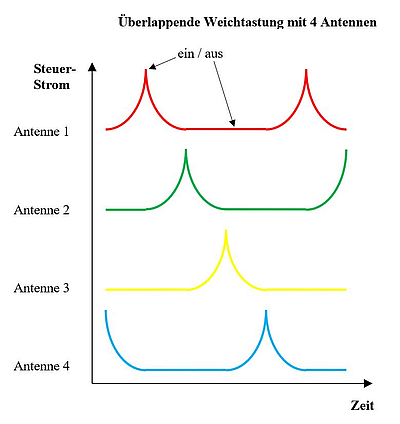

Der Weichtaster

Bei der „überlappenden Weichtastung“ generiert die Antennensteuerung sinusförmig ansteigende/abfallende Ströme, welche die (PIN-)Schaltdioden im Antennenschalter zum „weichen“ Durchschalten der jeweilig aktiven Antennen veranlassen. Dadurch hat der (Antennen-)„Kreis“ deutlich weniger „Ecken“, was erhebliche Vorteile hat, siehe weiter unten.

Dargestellt ist der Verlauf der Steuerströme für den Zeitraum von etwas mehr als einer Periode:

Faßt man die einzelnen Steuerströme in einem Diagramm zusammen, dann kann sehen, daß sich diese zeitlich teilweise überlappen. Im Gegensatz zum Harttaster sind manches Mal zwei Antennen „halb“ durchgeschaltet, siehe Pfeil zwischen Antenne 1 und Antenne 2.

Auch hier gilt, daß alle nicht benutzten Antennen „inaktiv“ geschaltet werden. Durch „Abgleich“ des Überlappungspunkts lassen sich die Intermodulationseffekte durch die „Antennenumschalterei“ minimieren.

Wegen der einfachen Realisierung der Antennenansteuerung arbeiten die allermeisten Amateur-Doppler-Peiler mit einer harten Antennenumschaltung! Wozu also der ganze Aufwand mit den komplexen Steuerströmen?

Vor- und Nachteile beider Tastungen

Harttaster

• Sehr einfache Antennenansteuerung mittels nur eines Transistors pro Antenne

• Starkes Intermodulationsrauschen* durch „sprunghafte“ Weiterschaltung der Antennen

• Niedrige HF-Empfindlichkeit

Weichtaster

• Aufwendige Synthese der komplexen Steuerströme!

• Schwaches Intermodulationsrauschen durch überlappende Weichtastung

• Hohe HF-Empfindlichkeit

* Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten (U.S.A.) haben sich bei UKW-Fuchsjagden „die relativ unempfindlichen“ (Harttaster-)Doppler-Peiler nicht durchgesetzt. Bei Entfernungen über hunderte von Meilen kommen hauptsächlich Lang-Yagi-Antennen sowie GaAs-FET-Vorverstärker und rauscharme SSB-Empfänger zum Einsatz.

Das Blockschaltbild - Teil 2: Die Peilsignalauswertung

Referenzoszillator

Der 300-Hz-Referenzoszillator in der Antennensteuerelektronik läßt die Antennen mit 300 Umdrehungen pro Sekunde rotieren. Dies wiederum hat (durch den Doppler-Effekt) einen mehr oder minder „verbrummten“ Doppler-Ton mit 300 Hz am Lautsprecherausgang des FM-Empfängers zur Folge. Gleichzeitig stellt der Referenzoszillator dem Phasenvergleicher ein Signal zur Phasendifferenzmessung zur Verfügung und steuert einen „Zähler“ zwecks 360°-Richtungsanzeige, siehe Blockschaltbild.

Filterung

Ein sehr schmalbandiges Selekiv-Filter filtert aus dem FM-demodulierten Signalgemisch (Doppler-Ton und Sprache) die Antennenumlauffrequenz (300 Hz) heraus. Danach folgt ein Komparator, der das Sinussignal in ein Rechtecksignal wandelt, damit es im Phasenvergleicher mit der Referenzfrequenz der Antennensteuerelektronik phasenmäßig verglichen werden kann, denn:

In der Phasendifferenz von Antennenumlauffrequenz zum „Doppler-Ton“ steckt die Richtungsinformation.

Phasenvergleich und Richtungsbestimmung

Nehmen wir mal an, daß mit der aufsteigenden Flanke des Referenzoszillators ein Zähler gestartet wird und dieser mit der aufsteigenden Flanke am Ausgang des Phasenvergleichers wieder gestoppt wird. Dann ist die vergangene Zeit (also die Phasendifferenz) ein Maß für die Richtung, aus der das Sendesignal kommt. Zwecks Nordung kann dem Zähler ein beliebiger Wert zwischen 1 und 259 addiert werden.

Da die 2 Teile eines Amateur-Doppler-Peilers unabhängig voneinander laufen und nur über den Referenzoszillator (bzw. über die Referenzfrequenz) gekoppelt sind, läßt sich der 2. Teil auch mittels PC/Laptop + Software realisieren, siehe „Super-Simple-Sound“-Doppler-Peiler.

Das Antennenfeld

Der Auswerteelektronik ist es völlig egal wie viele Antennen verwendet werden, Hauptsache es sind mindestens 3 und „es dreht“. Nur dann kann am Lautsprecherausgang des FM-Empfängers ein Doppler-Ton für eine eindeutige Richtungsbestimmung demoduliert werden.

Aus Kosten- und Aufwandsgründen werden bei AMATEUR-Peilern oft nur 4 Antennen mit harter Tastung verwendet, was für Mobilbetrieb aber völlig ausreichend ist. Dadurch bewegt sich die Antenne allerdings nicht „quasi-kontinuierlich“ auf einer Kreisbahn, sondern ziemlich „sprunghaft“, von der einen Ecke eines Quadrats zur anderen Ecke! Ein Doppler-Peiler ist somit eigentlich ein Phasenpeiler: Am Lautsprecherausgang des FM-Empfängers kann man kein sauberes Sinus-Signal messen, sondern lediglich positive und negative Spannungsspitzen innerhalb einer Sinus-Hüllkurve, siehe die folgenden Oszilloskop-Messungen (ohne Sprachsignal).

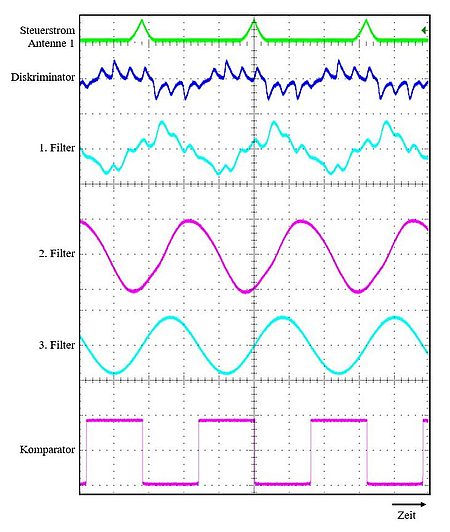

Hier die Ausgangsspannungen der einzelnen Stufen eines DJ3YB-Peilers mit 8 Antennen und überlappender Weichtastung (vergleiche Blockschaltbild):

Kurve 1

Steuerstrom für Antenne 1 (Oszilloskop: Trigger-Referenz)

Kurve 2

Ungefilterter Doppler-Ton (Diskriminator-Ausgang des FM-Empfängers)

Kurve 3

Ausgang des 1. Filters (Tiefpass)

Kurve 4

Ausgang des 2. Filters (breitbandiges Selektivfilter). Der Doppler-Ton sieht schon fast sinusförmig aus...

Kurve 5

Ausgang des 3. Filters (schmalbandiges Selektivfilter). Der Doppler-Ton ist jetzt ein perfekter Sinus!

Kurve 6

Ausgangsspannung des Komparators: Der sinusförmige Doppler-Ton wird zwecks Phasenvergleich in ein Rechtecksignal gewandelt, siehe Blockschaltbild.

Verbindet man beim ungefilterten Diskriminator-Signal (Ausgang des FM-Empfängers über 2 Perioden: Kurve 2) die 8 Spitzen miteinander, dann läßt sich die Hüllkurve des 300-Hz-Doppler-Tons erkennen.

Die Kurve ist wegen den diskreten Meßpunkten (8 Antennen) keinesfalls perfekt sinusförmig: Zum Zeitpunkt, wo Antenne 6 aktiv ist, hat die Hüllkurve wegen Reflexionen eine leichte „Delle“. Egal, die nachfolgenden Selektiv-Filter (Kurve 4 und Kurve 5) „bügeln“ alles glatt.

Und so sieht eine ideale Hüllkurve (für eine Periode) bei 8 Antennen in der Theorie aus...

Um eine Sinus-Kurve mathematisch (eindeutig) zu beschreiben, braucht es mindestens 3 Stützstellen (= 3 Antennen). Bei 4 Antennen ist also eine Antenne redundant. Um „Dellen“ in der Hüllkurve „auszubeulen“, sind in der Praxis (wegen Reflexionen und Toleranzen) mehr als 3 Antennen äußerst sinnvoll – je mehr Antennen, desto besser!

Gemäß der Fourier-Analyse setzen sich periodische Signale aus einer sinusförmigen Grundschwingung (hier 300 Hz) und vielen Oberschwingungen zusammen. Man muß also nur gut filtern, um den Doppler-Ton aus dem Signalgemisch (die Sprache und die Spitzen des Doppler-Ton-Peilsignals) sauber herauszufiltern. Das Selektiv-Filter ist mit einer Bandbreite von ca. 1 Hz so schmalbandig, daß es sogar ein „Quadrat zu einem Kreis“ formen kann, d. h. selbst mit nur 4 Antennen kann man eine wunderschöne Sinus-Grundwelle (300 Hz) für den Phasenvergleich rausfiltern.

Hinweis

Je mehr „Dellen“, also je „verzerrter“ das Signal am Diskriminatorausgang des FM-Empfängers anliegt, desto mehr Reflexionen beinhaltet das empfangene HF-Signal. Nicht-sinusförmige, periodische Signale haben nach Fourier einen hohen Oberwellenanteil. Dementsprechend niedriger fällt der verbleibende Anteil der 300-Hz-Grundwelle aus: Die Amplitude des gefilterten 300-Hz-Doppler-Tons (Kurve 5) nimmt bei Reflexionen ab. Diese Amplitude kann man messen und zur Anzeige von Reflexionen (Stichwort Peilqualität) nutzen.

Ergo

Die Amplitude der Grundwelle ist ein Maß für die Qualität der Peilung, also ob das empfangene HF-Signal viele oder wenige Reflexionen beinhaltet. Leider zeigen nicht alle Amateur-Doppler-Peiler die Peilqualität an. Ein Indikator ist meiner Meinung nach aber sehr von Vorteil, siehe die roten Kurven in den Diagrammen meiner Messungen.

Vorteile eines Funkpeilers nach dem Doppler-Effekt

• Ob kalt, warm, windig oder regnerisch, mit einem mobilen Doppler-Peiler sitzt man im Auto immer wettergeschützt 😀

• Eindeutige 360°-Anzeige, keine „Nebenzipfel“ und keine Rückseitenpeilung!

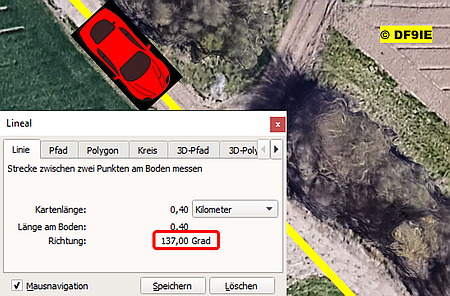

• Ein Doppler-Peiler ist extrem schnell! Prinzipiell reicht für eine Peilung nur eine einzige Umdrehung der Antennen:

Mit

gilt:

Das heißt, nach nur 3 Millisekunden ist die Peilung abgeschlossen. Bei Amateur-Doppler-Peilern muß man in der Praxis noch etwas Zeit für die Filterung des Doppler-Tons einplanen: Nach 10 Umdrehungen (t10 = 33 ms) ist der Störer gepeilt! Sehr kurze Impulse oder SSB-Signale kann man mittels einer großen Filterzeit integrieren.

Weitere Vorteile

• Keine „HF-Technik“, sehr leicht aufzubauen

• Kein Eingriff in den FM-Empfänger nötig

• Kein HF-Abschwächer nötig

• Mit anderen Peilern vernetzbar

Mobiles Kreuzpeilen im Gelände

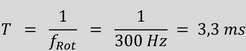

Für eine Kreuzpeilung mittels Karte muß man zuerst die „Fahrtrichtung“ des eigenen Autos in Bezug zu geographisch-Nord kennen. Dazu empfiehlt sich ein elektronischer Kompaß oder (während der Fahrt) die GPS-basierte Navi-Anzeige im Auto.

Parkt das Auto, dann kann man die Fahrtrichtung auch mit einem normalen Kompaß (oder einer Smartphone-Kompass-App) bestimmen:

Dazu visiert man mit dem (gelben) Pfeil des Kompasses von hinten übers Auto und dreht so lange am äußeren Ring, bis die Spitze der (roten) Kompaßnadel auf 4° zeigt.

Zur Info

Die (geographisch) nordbezogene Fahrtrichtung kann man jetzt an der gelben Pfeilspitze ablesen (hier: 137°).

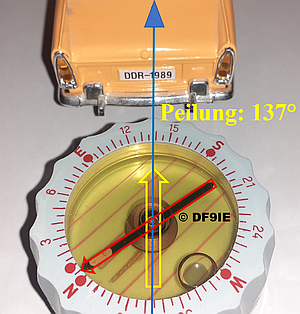

Oder man geht ins Internet, ruft Google-Earth auf und sucht den eigenen Standort. Dann klickt man bei Tools/Lineal auf einen Punkt im Straßenverlauf und zieht die gelbe Linie so, bis sie parallel zur Straße verläuft.

Die auf geographisch-Nord bezogene Fahrtrichtung kann man jetzt im Fenster ablesen: hier 137°.

Tipp

Auf die gleiche Weise kann man in Google-Earth auch die Peillinien für die Kreuzpeilung übernehmen.

Zum Schluß muß man nur noch die aktuelle Richtungsanzeige vom Doppler-Peiler zur „Fahrtrichtung“ des Autos addieren. Überschreitet das Ergebnis 360°, so sind 360° abzuziehen (siehe 2. Peilung im Beispiel).

Voraussetzung

Der Mobilpeiler ist mit 0° = „in Fahrtrichtung“ (vorne) eingenordet.

Der „Super-Simple-Sound“-Doppler-Peiler (SSSD)

Wie bereits oben schon erwähnt, kann man den zweiten Teil eines Amateur-Doppler-Peilers (Auswertung + Anzeige) mittels PC/Laptop und Software realisieren, siehe die Info-Seite zu PA3BNX und die Homepage von PA8W. Man braucht so nur die Hälfte der Hardware aufzubauen, also nur die Antennen und die Antennensteuerung, siehe Flyer von PA3BNX. Zwecks höherer Peilgenauigkeit kann man einen Sound-Peiler auch mit mehr als 4 Antennen aufbauen.

Synchronisiert werden die beiden unabhängigen Teile des Peilers über die Stereo-Soundkarte:

Linker Kanal = Referenzsignal (von der Antennensteuerung)

Rechter Kanal = Peilsignal (Doppler-Ton vom Empfänger-Lautsprecherausgang)

Achtung

Viele Laptops besitzen Soundkarten mit Stereo-Ausgängen, haben aber nur einen Mono-Mikrofoneingang! Tablets/Laptops ohne Soundkarte oder mit nur einer Mono-Soundkarte kann man mit einer externen USB-Stereo-Soundkarte nachrüsten.

Aufbau eines SSSD:

Bevor man sich ans Werk macht und die Hardware aufbaut, empfiehlt es sich, erst mal die Software zu laden/starten und den Mikrofoneingang bzw. die Line-in-Buchse auf Stereo/Mono zu testen.

Ob der Laptop eine Stereo- oder nur eine Mono-Buchse hat, kann man z. B. über die Windows-Systemsteuerung herausfinden. Dazu einen 3,5-mm-Klinkenstecker einstecken und in folgender Reihenfolge klicken:

Windows-Taste: Einstellungen (Zahnrad), System, Sound, Eingabe, Geräteeigenschaften, zusätzliche Geräteeigenschaften, Eigenschaften von Mikrofon, Erweitert, Standardformat: 2-Kanal, 16 Bit (siehe Bild). Hinweis: Ohne gesteckten Klinkenstecker werden „keine Eingabegeräte gefunden“ und somit können auch keine Geräteeigenschaften angezeigt werden!

Man kann auch die Software starten und ein NF-Signal mit 500 Hz (aus einem Funktionsgenerator) am linken/rechten Stereo-Kanal einspeisen und das XY-Diagramm auf dem Bildschirm beobachten.

Eine GPS-Maus kann auch angeschlossen werden. Somit kann man sich im Auto die Peilrichtung nordweisend auf einer Karte anzeigen lassen - sehr elegant. Außerdem kann die Software den Peiler zwecks Kreuzpeilung übers Internet mit anderen Peilern vernetzen.

• Sounddoppler.exe (nur der SSSD)

• GPS.exe (GPS-Maus)

• MyMapping.exe (Landkarte)

SSSD-Platine der Peilgruppe Kalmit (© DO9WA)

Letztendlich kann man aber auch alles auf einer Lochraster-Platine aufbauen oder man nimmt die SSSD-Platine der Peilgruppe Kalmit.

Anstelle der Universal-Dioden 1N4148 empfehle ich PIN-Dioden (z. B. BA379, BA479 oder BA585 [SMD] o. ä.).

Die Drosseln im Antennenumschalter und direkt in den Antennenfüßen sollten auf die jeweilige Betriebsfrequenz (2-m-Band, 70-cm-Band oder beide Bänder) angepaßt werden.

Bei den Niederländern gibt es ein gutes Forum zum Thema SSSD. Einfach mal im Internet schauen. Übrigens, Google kann ganze Homepages ins Deutsche übersetzen!

Noch ein Hinweis zum Schluß

Es ist unglaublich, aber im Internet kursieren jede Menge Antennenkonstruktionen, die scheinbar nur den einen Zweck haben, die Antennenstäbe „senkrecht in der Luft“ zu halten?!!?

Von HF-Design keine Spur: Keine Masse, keine Radiale, viel zu kleine Magnetfüße mit mangelhafter Masse-Kopplung, keine Symmetrierung oder Mantelwellensperren bei Dipolen, keine Abschaltung der unteren Dipol-Hälften usw.

Dann werden die Antennen u. U. auch noch auf Dachböden oder sogar im Shack aufgebaut! Für unvermeidliche Reflexionen im VHF-/UHF-Bereich haben diese OMs wohl kein Gespür? Um eine Frage gleich vorwegzunehmen: Nein, so einen AMATEUR-Peiler kann man definitiv NICHT hoch oben an einem Relaisstandort betreiben, siehe hier.

Man kann es nicht oft genug wiederholen:

Das Antennenfeld ist der Sensor des Peilers!

Das Antennenfeld (inklusive Umschalter) ist der wichtigste Teil eines Peilers! Deswegen sollte man an dieser Stelle wirklich nicht sparen. Die beste Peil-Elektronik nützt nichts, wenn der Sensor „falsche“ Werte liefert!

Also, auf einen HF-gerechten Aufbau/Verdrahtung achten, d. h. beispielsweise bei GP-Antennen die Masse (Radiale) nicht „vergessen“ bzw. bei Dipol-Antennen unbedingt eine Symmetrierung verwenden, sonst kommt nur Müll aufs Display, siehe meine Messungen.

73 de DF9IE

Roland