|

| |

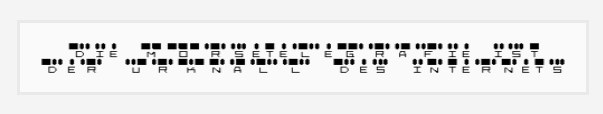

Morsen in der

Praxis

Allgemeine Betriebstipps zur Verbesserung des Funkbetriebs

- 500 Hz - Wahl der optimalen CW-Tonfrequenz

- CQ-Tipps - Verbesserung der

Kontaktaufnahmen

- Morse-Saudrücker und Linker-Fuß-Geber

- Hilfen zur Morsetelegrafie bei

Problem-Feldstärken

- Kreative Betriebsnutzung der

SDR-Webradios

- CW-Kanalspeicher-Durchlaufbetrieb

- Telegrafie-Frequenzeinstellungen

- Flüssiger Funkverkehr durch einen

FULL-BK-Betrieb

- Fachgerechte Anwendung aller

Bedienelemente

- 5 MHz Tipp - Vergrößerung der

Filterbandbreite

- Besondere Z-Gruppen für die

Morsetelegrafie

- Besondere Aufwärmübung für den

Telegrafisten

- Spezielle Q-Gruppen für quarzgesteuerte

Sender

- Tönende Telegrafie auf UKW (F2A) - alternativ

SSB

500 Hz - Wahl der optimalen

CW-Tonfrequenz

Nutze die Erkenntnisse der Psychoakustik und empfange deine

Telegrafiesignale in einer Tonhöhe von ca. 500 Hz! Denke auch

daran, ggf. deinen Mithörton (PITCH-Funktion) entsprechend

einzustellen, damit bei deinem Tranceiver die Töne für ein

korrektes Schwebungsnull (Zero Beat) übereinstimmen. Tiefe Töne

haben einen wertvollen Trennschärfen- und S/N-Gewinnvorteil

gegenüber höherfrequenten NF-Signalen.

Mehr dazu: Telegrafie im Rauschen - Morsen und

Psychoakustik

CQ-Tipps - Verbesserung der

Kontaktaufnahmen

Nach einem CQ-Ruf nicht sofort aufhören!

Entweder wird langsam über das Band "gekurbelt" oder es wird das

leicht verzögerte RBN-System beobachtet.

Ist der Ruf zu kurz, die Frequenz zu schnell verlassen, reicht

häufig die Antwortzeit nicht aus. Daher: Bitte nicht zu kurz rufen

und nicht zu schnell die Frequenz verlassen!

CQ-Rufe auf bekannten Aktivitätsfrequenzen!

Oft parken Stationen in ihren sendefreien Zeiten auf bekannten

Klub-, Aktivitäts- oder

Lieblingsfrequenzen. Daher: CQ auf beliebte Frequenzen erhöhen

oft die QSO-Chance.

Eine Bandöffnung an FTx/Beacons erkennen!

Mitunter beherrschen FTx- oder Beacon-Ausstrahlungen das sonst einsame Band.

Daher: Eine Vorab-Empfangskontrolle dieser Sendungen versprechen

mitunter gute CQ-Erfolgaussichten.

Auch auf einem "toten" Band CQ rufen!

Die Bänder sind manchmal

unberechenbar! Unerwartete

Trassenöffnungen sind nicht außergewöhnlich. Daher: Ein CQ-Ruf

mit einer parallelen RBN-Beobachtung könnte für eine Überraschung

sorgen.

Siehe auch: CQ-Rufe, Anrufe, Anrufantworten und

Skeds

Die "Telegrafenkrankheit"

Morse-Saudrücker und Linker-Fuß-Geber - des Funkers Leid

Ein schlechter Morsegeber wird als "Saudrücker" (QSD) bezeichnet. Netter, aber nicht viel

besser, klingt "Linker-Fuß-Geber" (QLF). Zu viele Gebefehler und ein

ungeliebtes "Stottermorsen" erschweren den Funkverkehr. Kurzum: Es

wird hier meist zu viel geschmiert und viel zu schnell gegeben. Die

Morsepunkte rutschen durch und die jeweiligen Abkürzungen oder

Wörter werden zeitlich auseinander gerissen.

In dieser "Stolpertelegrafie" werden die Morsezeichen (viel)

schlechter verstanden.

1. Schmieren - Nichteinhaltung von Buchstaben- und

Wortabständen:

"q dr Ø= rv5 795 79 =

qtheus kirche neu skirchen = xm elud wig"

Normgerechte Abstände werden nicht eingehalten. "GT" (Guten Tag)

wird zu "Q", der "OM" (old man) wird zur traurigen "Ø" und "RST"

ergibt "RV" oder Phantasiezeichen. Der Funker schmiert, sein Morsen

wird unverständlich. Falsche Abstände verbeulen die Sprache und

verwirren. Der Hörer wird frustriert, er ermüdet und ein schnelles

"QSL 73" wird herbeigesehnt, eine längere Unterhaltung

vermieden!

2. Zu schnell - Nichtbeherrschung der eingestellten

Morsegeschwindigkeit:

"gt br om x rht 579 hz9 x qt5 euhksrc5en euskerchen x nami

ludwsg"

Punktesalat! Das Tempo wird nicht beherrscht. Punkte "rutschen oder

blockieren". Die elektronische Taste ist für den Funker zu schnell

eingestellt. Er telegrafiert auf Kosten der Gegenstation.

Egoistisch möchte er flott erscheinen und auf Biegen und Brechen

ebenso schnell sein. Anspruch und Wirklichkeit klaffen dabei weit

auseinander. Hier sind dann die sprachlichen Redundanzfähigkeiten

mithörender Funker gefordert.

Esne vnleherlic5e Morheic5rift uervirrt e6en!

Treten beide beschriebenen Formen gemeinsam auf, wird es noch

problematischer! Dies geschieht gern bei den berüchtigten

"Windhund-Telegrafisten", die meist ohne ausreichende Übung und

Konzentration zu ungenau und viel zu schnell morsen.

"q br Ø= rv 57 9hz 9x qt5

eus kirc5e neu skerchen xmel udwsg"

Zugegeben: Schon sehr übertrieben! Aber leider nicht ganz so

praxisfremd!

So bleibt es dann bei einem ungeliebten "Redundanz-QSO" mit einer

nachfolgenden QSO-Vermeidungshaltung. Hackende QLF-Funker bleiben

daher meist einsam!

Gegenmaßnahme: Bitte bei QSD/QLF um

ein (viel) langsameres Geben (QRS)!

Siehe auch: Die individuelle

Morsehandschrift und die Ursachen

Aber wie können eigene QSD/QLF-Fehler vermieden werden?

Langsamer Geben

Ein wenig Bescheidenheit erfreut den Partner! Warum nicht einfach

langsamer geben? Fehlerfreies Morsen erhöht den Genuß und die

Akzeptanz, besonders bei schwachen Signalen (QRP). Wer liebt nicht eine perfekte

Morsehandschrift? Ermüdet und verwirrt uns nicht auch ein hektisch

unsauberes Sprechen? Das gilt ebenso für das Morsen!

Gebe-Trockenübungen

Das perfekte Geben im Morsen lernen! Perfekte Funker morsen zur

Übung und ohne HF-Abstrahlung oft seitenweise Texte. Das

Gebe-Wortgefühl wird gestärkt, korrekte Abstände antrainiert. Das

Ziel ist das Erreichen des

Flows! Dabei sollten aus dem Morsealphabet auch seltene Elemente

einbezogen werden. Kein Musiker geht ohne Übung oder kurze Aufwärmung vor das Publikum. Und was macht der

Telegrafist?

Gebe-Trockenübungen mit Hilfe eines Morse-Decoders

Eine Überprüfung und Verbesserung der eigenen Zeichen kann auch mit

einem Freeware-Morsedecoder erfolgen. Nähere Tipps dazu hier.

Klartext-Hörübungen mit dem Computer oder dem Smartphone

Verschiedene Morseprogramme

können zusätzlich eigene, freie Textfiles zur Übungs-Morseabgabe

verwenden. Verbreitete Textprogramme helfen bei einer notwendigen

Konvertierung in das dafür notwendige txt-Format. Wichtig dabei:

Die Verinnerlichung der rythmischen "Morsetakte" kann sich auf die

Gebefähigkeit übertragen - die Fehler verringern sich, die

Morsetelegrafie wird zur Musik!

|

Immer Sauberkeit vor

Schnelligkeit! - Niemand möchte als "Saudrücker" oder als

"Linker-Fuß-Geber" bezeichnet werden. Wir sind Amateure und

erfreuen uns an den Morsezeichen. Daher ist der Hamspirit Ehrensache! Gegenmittel: "nil ok pse

QRS". |

Hilfen zur

Morsetelegrafie bei Problem-Feldstärken

Häufig ergeben sich im Funkbetrieb sehr schwache, bzw. durch

schlechte atmosphärische Bedingungen (QRN), gestörte Signale an der

Hörgrenze. Unabhängig von den Tricks bei Störungen (QRM) ergeben

sich auch hier funkbetriebliche Möglichkeiten.

Problem: Wie sind diese Verbindungen betrieblich zu retten?

Lösung: Durch Nutzung/Umsetzung geeigneter Q-Gruppen.

QRS - Um QRS bitten und/oder selbst langsamer geben.

Langsameres Geben verbessert die Lesbarkeit bei schlechten Verbindungen

erheblich. Bedenke dabei: Es ist immer(!) der Empfänger das Ziel -

nicht die (eigene) Morse-Eitelkeit!

QRO - Um QRO bitten und/oder selbst Leistung erhöhen.

Manche Stationen arbeiten - trotz leistungsfähiger Station - oft

mit (viel) kleineren Leistungen. Dies ergibt sich durch einen

sportlichen Reiz (QRP) oder einer

Notwendigkeit zur Leistungsreduzierung (bci/tvi). Eine (kurze)

Leistungserhöhung - sei es auch nur um wenige Dezibel - kann die

Lesbarkeit erheblich verbessern.

QSZ - Um QSZ bitten und/oder selbst doppelt geben.

Liegen sehr geringe Feldstärken bei gleichzeitigen

Schwundbedingungen (QSB) vor, ist das doppelte (oder mehrfache)

Geben eines jedes Wortes oder jeder Abkürzung ein gutes

Hilfsmittel. Auch wenn dies ungewohnt ist - in den Schwundbergen

kann es vielleicht verstanden werden. Zusätzlich helfen die

CW-Abkürzungen für Fragen und Wiederholungen bei

Störungen.

QSY - Um Frequenzwechsel bitten oder nachfragen.

Frequenzwechsel auf das nächst

tiefere oder höhere Amateurfunkband. Liegen geeignete ionosphärische Bedingungen vor, kann ein

Funkverkehr auf mehreren Amateurfunkbändern möglich sein. Hieraus

ergeben sich gleichzeitig veränderte Signal-/ Rauschverhältnisse.

Die Qualität einer Funkverbindung kann sich damit verbessern.

Wichtig ist: Ergibt sich nach einem

Frequenzwechsel kein Funkkontakt, wird nach einigen längeren

Anrufversuchen auf die vorhergehende (zuletzt funktionierende)

Frequenz geschaltet.

In allen Fällen sollten langatmige Erklärungen vermieden werden.

Bei betrieblich schwierigen Verbindungen sind kurze Durchgänge und

korrekte Abkürzungen das wichtigste Mittel. Ein gekonnter Zwischenhörverkehr (QSK) ist dabei sehr hilfreich.

Siehe auch: Betriebstechnik bei der Verwendung kleiner

Sendeleistungen (QRP)

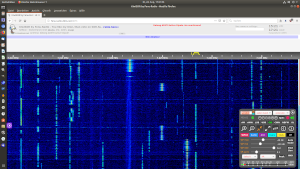

Kreative Betriebsnutzung der

SDR-Webradios

Neben den oben genannten betrieblichen Hilfen bei

Problemfeldstärken, sowie der betrieblichen WEBSDR-Alternative bei starken

lokalen EMV-Störungen, kann das WEBSDR bzw. das KiwiSDR auch bei

sehr schwierigen Verbindungen oder für besondere (Sked-)Anwendungen

aktiv genutzt werden.

Empfang bei Störungen oder schlechtem Funkwetter

Werden die Fremdstörungen zu stark, sind die Funkbedingungen zu

schlecht, sind die Empfangsfeldstärken zu schwach, kann das Signal

des Partners über einen, seinem Standort nahen bzw. günstig

gelegenen, Internet-SDR empfangen werden ("Webradio-Diversity").

Statt des eigenen Empfängers wird hier ergänzend ein geeigneter

Internet-Empfänger über die Browser-Oberfläche des Rechners

genutzt.

Verbindungen innerhalb der Toten Zone

Auch wenn es verrückt erscheint, Verbindungen können auch innerhalb

der Toten Zone mit Unterstützung der WEB-Empfänger durchgeführt

werden. Die einzige Bedingung ist: Der oder die SDRs müssen

empfangsseitig für beide Stationen außerhalb ihrer gemeinsamen

Toten Zone liegen. Es wäre damit eine geeignete Empfangslösung,

sollte ein Kontakt kurz vor dem Abbruch stehen, plötzlich in den

Tiefen der Toten Zone verschwinden. Auch wäre als Beispiel bei

einem schwachen Backscatter-Signal innerhalb der Toten Zone ein

brauchbarer Kontakt über einen WEB-Empfänger im Ausland

denkbar.

Verbindungen über große Distanzen auf ungeeigneten Frequenzen

Total verrückt, jedoch technisch nicht abwegig ist es, wenn

beispielsweise eine Station mit einem viel zu weit entfernten

Partner auf einer völlig ungeeigneten Frequenz eine Verbindung

abwickelt. Hört zum Beispiel eine US-Station auf einem dem

DL-Empfänger nah gelegenen Webradio, und die DL-Station hört

gleichzeitig auf einem dem US-Empfänger nahen Webradio, wäre eine

Mittagsunterhaltung mit echtem Kurzwellensound auf 80m oder 40m mit

dieser neuen Technik denkbar - quasi als Online-Morsen mit Hochfrequenz. Und

damit es für die anderen Funkamateure nicht verwirrend klingt,

könnte es im QSO regelmäßig mit "QSX WEBSDR [Name]" vermerkt werden.

Geeignet für Sked-Verbindungen ist dieser betrieblichen Kreativität

keine Grenze gesetzt, ob total verrückt oder auch nicht.

Erwähnenswert ist hier das Programm CATSYNC von

DJ0MY, welches die Steuerung eines WEBSDR, KIWI und Open Web RX

durch den eigenen Transceiver erlaubt.

CW-Kanalspeicher-Durchlaufbetrieb

Problem: Suche nach guten Bekannten auf

Vorzugs-/Treffpunktfrequenzen.

Wer hat es nicht schon erlebt? Man sitzt im Shack und bastelt

einsam, möchte aber gleichzeitig für gute Freunde erreichbar sein.

Viele Treffpunkte sind bekannt. seien es die typischen Klub- oder

Gruppentreffpunkte oder auch persönliche "Hausfrequenzen" - aber

der Transceiver steht leider nur auf einer Frequenz.

Moderne Geräte bieten heute die Möglichkeit des "Memory Scrolls".

Besteht bei einer anderen Tätigkeit gleichzeitig die Lust auf eine

Funkverbindung, ist ein automatisches Abscannen der bekannten oder

bevorzugten Treff-Frequenzen geradezu

ideal. Und sollte es zu nervig werden, kann die HF-Laufstärke

soweit verringert werden, dass das Rauschen in den Hintergrund

tritt oder es kann eine vielleicht vorhandene, knapp eingestellte

Rauschsperre genutzt werden.

Beispielhaft können folgende Frequenzen gescannt

werden:

(Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!)

80 Meter

|

Nutzung

|

40 Meter

|

Nutzung

|

3525 kHz

|

HSC-International

|

7017 kHz

|

BUG-Aktivität

|

3547 kHz

|

Bug-Aktivität

|

7024 kHz

|

QRQ

|

3555 kHz

|

QRS-Aktivität

|

7025 kHz

|

HSC-International

|

3560 kHz

|

QRP-Anruf

|

7030 kHz

|

QRP-Anruf

|

| 3563 kHz |

AGCW-Klub |

|

|

| 3567 kHz |

QRQ |

|

|

BUG-, QRP- und/oder

QRQ-Fans können auf diese einfache Weise

im Hintergrund ihre Lieblingsfrequenzen - je nach Vorliebe -

beobachten! Ungehörte CQ-Rufe

verringern sich - der größeren Aktivität ist Genüge getan!

Neben dieser klassischen Scanfunktion haben einige moderne Geräte

auch einen programmierbaren Bandsuchlauf. Mit einer einstellbaren

Suchlaufgeschwindigkeit kann ein frei wählbarer Frequenzabschnitt abgetastet werden.

Morsesignale sind dadurch schneller erkennbar. Diese Funktion

eignet sich besonders für "einsame" Morsebereiche.

Siehe auch: Stand-By-Betrieb - Stille

Empfangsbereitschaft

Die

Telegrafie-Frequenzeinstellung

Die Morsetelegrafie ist eine schmalbandige Betriebsart.

Besonders für den störungsarmen Morsebetrieb sind exakt

übereinstimmende Sendefrequenzen erforderlich. Sendet ein Partner

frequenzversetzt, ist die Gesamtbandbeite der Verbindung

vergrößert. Eine Frequenz kann frei erscheinen, obwohl sie belegt

ist. Gegenseitige Beeinflussungen sind die Folge. Zur Vermeidung

von Störungen durch Frequenzablagen ergeben sich folgende

Hilfen:

Moderne Transceiver

Bei vielen modernen Transceivern liegt eine genaue

Frequenzübereinstimmung bei identischer Tonhöhe des Mithörtons und

des empfangenen Signals vor. Sind beide Töne gleich (in

Schwingung), stimmt die eingestellte Frequenz überein!

Ältere Transceiver

Ist dieses Hilfsmittel nicht gegeben, kann die passende

Empfangstonhöhe mit Hilfe eines exakt auf einer bekannten Frequenz

arbeitenden Senders bestimmt werden. Auch kann bei korrekter

Frequenzeinstellung die genaue Schwebungsablage einer regelbaren

Empfängerverstimmung

(Clarifier, RIT) bestimmt werden. Eine kleine, zusätzlich

angebrachte Markierung kennzeichnet ggf. das genaue Schwebungsnull

(Zero Beat) zur späteren Einstellkontrolle.

Getrennte Sende-/Empfänger - "Einpfeifen"

Bei getrennten Sende-/Empfängern erfolgt die Einregelung auf die

gemeinsame Frequenz durch das berühmte "Einpfeifen". Hierbei wird

der Sender bei vermindeter Abstimmleistung hörbar und schnell auf

das Schwebungsnull des Empfängers gezogen. Hierbei ist ggf. eine

eingestellte Hörablage des Empfängers zu beachten.

Frequenzbestimmung im SSB-Modus

Wird ein Telegrafiesignal statt im CW-Modus im SSB-Modus (USB/LSB)

empfangen, liegt die wahre Frequenz genau im Schwebungsnull (Zero

Beat) des Signals. Wird z.B. das Signal mit einer Tonhöhe von 1 kHz

empfangen, so ist im oberen Seitenband (USB) die Frequenzanzeige um

1 kHz tiefer, im unteren Seitenband (LSB) dagegen 1 kHz höher. Die

gehörte Tonlage bestimmt somit die Abweichung zur

Grundfrequenz.

Korrekturen im Funkbetrieb

In der Praxis zieht entweder einer der Funkpartner auf die Frequenz

nach oder er bittet z.B. um "200 Hz up" oder "dwn". Wird der

Frequenzversatz jedoch beibehalten, ist eine ungewollte Störung

durch andere, schmalbandig arbeitende Telegrafisten, nicht

auszuschließen.

Flüssiger Funkverkehr durch einen

FULL-BK-Betrieb (QSK)

Problem: Wunsch nach Unterbrechungsmöglichkeiten

Morseverkehre finden grundsätzlich im SIMPLEX-Betrieb

(Wechselsprechen) statt. Hierbei wird abwechselnd eine Frequenz im

Wechsel genutzt.

In der klassischen Variante sind keine Unterbrechungen des Partners

möglich. Es muss bis zum Ende der jeweiligen Aussendung gewartet

werden.

Beim amateurfunktypischen VOX-Betrieb (Tastgesteuerter Betrieb /

Semi- oder auch Halb-BK) wird der Sender automatisch mit Beginn des

ersten Morsezeichens aktiviert. In längeren Tastpausen schaltet das

Gerät - in Abhängigkeit von der eingestellten Verzögerung -

automatisch auf Empfang. Bei flüssiger Morse-Gebeweise ist jedoch

auch hier keine Unterbrechung des Funkverkehrs möglich. Ein

Zwischenhören erfolgt nur bei kurzen Verzögerungen in der laufenden

Durchgabe.

Die perfekte Lösung ergibt sich im Zwischenhörverkehr (QSK- oder

FULL-BK- Verkehr), bei dem durch eine spezielle

Sende-/Empfangsumschaltung (TR-Switch), ein reales zwischen den

Zeichen hören möglich wird.

Dem Partner kann dies vorab durch die Abkürzung "QSK" mitgeteilt werden:

"Ich kann Sie zwischen meinen Zeichen hören; Sie können mich

während meiner Übermittlung unterbrechen." Betriebsbeispiel: "

[...] de DK5KE QSK pse k".

Im Funkbetrieb wird formal mit der Duchgabe von "bk" ("Break"; ggf.

auch mehrmals hintereinander) unterbrochen. In lockeren

Funkgesprächen wird dagegen auch mit einfachen

Unterbrechungs-Punkten "dit dit dit ..." auf sich aufmerksam

gemacht. Auch wird das "bk" zum schnelleren Hin und Her (z.B. als

formlose Übergabe bei kurzen Fragen) anstelle eines langatmigen

"Call de Call pse k" verwendet, wobei der Partner seinen Durchgang

ggf. "gespiegelt" ebenfalls mit einem "bk" beginnt.

Der Vorteil des QSK- oder FULL-BK-Betriebs liegt in der

unmittelbaren Reaktion hinsichtlich eines Fremdstörers (QRM) oder

einer Unterbrechung des Partners, die ein flüssiges, lebhaftes

Gespräch erst perfekt macht. Das häufige und unabsichtliche

"Doppelsenden" entfällt.

QSK ist jedoch nicht immer QSK! Qualitätsunterschiede in den

Geräten können den Telegrafiegenuss beeinträchtigen. Eine schlechte

QSK-Geräteeigenschaft kann zum Teil durch eine gute Tast-

Elektronik kompensiert werden. Ein verzerrtes Punkt-/

Strichverhältnis kann damit nachgeregelt werden. Wichtig ist

hierbei: Nicht jedes Gerät ist für den perfekten Telegrafiebetrieb

gleich gut geeignet!

Tipp: Der

(QSK-)Morsegenuss ist ideal, wenn bei einem Partner die

HF-Lautstärke soweit zurückgedreht ist, dass das Rauschen gerade

noch zu hören ist, die NF-Lautstärke dagegen auf eine angenehme

Hörlautstärke eingestellt ist. Je nach Gerät oder auch nach

persönlichem Geschmack kann es dabei vorteilhaft sein, die AGC

völlig abzuschalten, da durch das ständige Auf- und Abregeln ein

"Pumpeffekt" entstehen kann, welcher ggf. störend wirkt.

Vorteilhaft für den Genuss kann auch sein, dass leise und störende

Hintergrundsignale (QRM) in Pausen nicht hochgeregelt werden. Und

sollten Umschaltrelais während den einzelnen Morseimpulsen zu laut

klappern, könnten diese - bei Telegrafisten praxiserprobt - mit

Schaumstoff oder Klebepats bzw. Klebeknete bedämpft werden.

Fachgerechte Anwendung aller

Bedienelemente

Problem: Der Funker quält sich mit einer ungenügenden

Hörqualität.

Bedenke: Es gibt hier gute Stellschrauben - aber es gibt auch

Grenzen.

|

Oft liegt es an der mangelnden

Nutzung vorhandener, nicht beachteter - jedoch sehr hilfreicher

Bedienelemente. Gerade diese begründen den besonderen

Morsegenuss!

Das große Ziel ist die Beherrschung aller vorhandenen

Bedienelemente. |

Quarzfilter - HF-Filter

Bei der Partnersuche ruhig breitbandig - im Funkbetrieb aber immer

schmalbandig. Filter kleiner gleich 500 Hz sind zu empfehlen. Ein

ergänzendes Niederfrequenz-Filter kann zudem den Hörgenuss

verbessern. Ein auftretendes "Klingeln" des Filters ist dann jedoch

ein Zeichen einer zu schmalen Einstellung.

NF- und HF-Lautstärke

Die ausgeglichene Balance zwischen dem NF- und HF-Signal begründet

ein ruhiges und ablenkungsfreies Signal. Leichte Fremdstörungen

(QRM), Atmospherik (QRN) oder das Rauschen können mitunter so

minimiert werden, dass Morsesignale fast wie aus der Retorte

klingen. Also: HF so gering wie möglich - NF so laut wie nötig.

Abschwächerschalter (AIT)

Ähnliches bewirkt eine vorhandene, einschaltbare

Empfänger-Eingangsdämpfung für einen verbesserten Intercept-Punkt

durch starke benachbarte Signale.

Frequenzablage RIT (Receiver Incremental Tuning)

Kleine RIT-Frequenzablagen können bei Störungen (Störer auf

Schwebungsnull!) oder bei einem ungewollten Frequenzversatz des

Funkpartners sehr sinnvoll sein. Mit der RIT kann dabei die

gewünschte Tonhöhe (± 500 Hz) eingestellt werden, ohne dass bei

einer eigenen Frequenzkorrektur der Partner (gerätebedingt?!)

erneut im Versatz liegt.

NOTCH-Filter

Liegt bei Nutzung eines schmalbandigen Filters eine (längere)

Fremdstörung vor, sollte zusätzlich ein vorhandenes NOTCH-Filter

genutzt werden. Ein störendes Signal kann damit abgeschwächt

werden, ein entspanntes Morsen ist die Folge.

Störaustastung - Noise Blanker (NB)

Die Nutzung ist primär abhängig von der elektronischen

Umweltverschmutzung. Sie ist sehr sinnvoll bei breitbandigen

(lokalen) Störsignalen. Mitunter beschrieben: Hierbei können, je

nach Einstellung, auch Beeinflussungen in der Qualität der

empfangenen Morsetastungen erfolgen.

Rauschsperre

Für den Betrieb auf Kurzwelle eher ungewöhnlich! Aber: Sie kann

sehr gut für einen "Pausenempfang" auf den bevorzugten Stand-By-Frequenzen oder im Kanalspeicher-Durchlaufbetrieb eingesetzt

werden.

Automatische Schwundreglung (AGC)

Sie sollte grundsätzlich auf einen Wert eingestellt sein, bei dem

das Signal angenehm ruhig und ohne starke Pump- /Regelungseffekte

zu hören ist. Lediglich beim Empfang schwacher Signale erweist sich

eine schnelle Regelung mitunter als vorteilhaft. Siehe hier auch

den QSK-Tipp.

Flankenverschiebungen in den Empfangssignalen

(Bandpass-Shifting)

Die ergänzenden Tiefen- und/oder Höhenbeschneidungen im

Bandpass-Shifting lassen störende Nebengeräusche schnell

verschwinden. Die Bandbreite wird dadurch wie in einem Filter

eingeschränkt, ein hilfreiches Zusatzmittel.

Nicht alle diese Hilfsmittel sind bei den Funkgeräten vorhanden.

Jedoch erleichtern schon einzelne Maßnahmen den Morseverkehr.

Wichtig ist, die vorhandenen Gerätemöglichkeiten in vollem Maße zu

nutzen. Dann ist das Morsen ein Genuß!

Siehe auch: Tipps gegen Fremdstörungen und deren

mögliche Abhilfe

5 MHz Tipp - Vergrößerung der

Filterbandbreite

Der primäre Telegrafiebereich auf 60 Meter umfasst lediglich 2,5

kHz (5351,5 - 5354 kHz). Wird zusätzlich der Bereich oberhalb

genutzt, beispielsweise für einen Betrieb mit englischen Stationen

(andere Bandzuteilung!), vergrößert sich der Bereich nur um wenige

Kilohertz. Bei einstellbaren Filterbandbreiten von 2,7 kHz (SSB),

vielleicht auch 6 kHz (Rundfunk-)AM-Empfang, ist der CW-Bereich mit

einer einzigen RX-Einstellung nahezu komplett zu beobachten.

Lediglich die zwangsläufig höheren Töne oder ein zufälliges

Schwebungsnull (Zero Beat) können als nachteilig betrachtet werden.

So kann bei stillem Band und einer breitbandigen

Empfängereinstellung auf einer gemittelten Frequenz (z.B. 5352,75

kHz) ein erfolgreicher Stand By-Hörbetrieb stattfinden.

Besondere Z-Gruppen für die

Morsetelegrafie

Die mit den Q-Gruppen verwandten

internationalen Z-Gruppen werden primär bei kommerziellen (RTTY-) Funkdiensten genutzt.

Sie sind im Amateurfunk mit einer Ausnahme nahezu unbekannt.

Die Gruppe "ZAP" ("Bitte bestätigen!") ist überwiegend nach

Rundsprüchen (nicht Notfunknetze!) zu hören. Wird dem eigenen Rufzeichen

nach einem unmittelbaren Rundspruch zur Bestätigung "ohne ZAP"

beigefügt, gilt dies als eine Bestätigung, jedoch ohne den Wunsch

eines späteren Aufrufs der Rundspruchstation für einen erweiterten

Bestätigungsverkehr.

Neben dem im Amateurfunk bekannten "ZAP" gab es spezielle Z-Gruppen

für die Nutzung von Morsetasten. Diese sind im Amateurfunk völlig

ungebräuchlich, wohl aber für den Morse(tasten)freund sicher

erwähnenswert.

ZTH - ZTV - ZTW ZTH - ZTV - ZTW

Verwendet wurden diese Gruppen im automatischen

(Morse-) Schnellsendebetrieb (QRQ).

ZTA Senden Sie automatisch!

ZTH Senden Sie mit der Handtaste!

ZTV Senden Sie mit Vibroplex!

ZTW Senden Sie mit Wabbler!

Besondere Aufwärmübung für den

Telegrafisten

Problem: Mangelnde Übung oder kalte Finger oder Tastengewöhnung.

Generationen von Telegrafisten trainierten mit den

"Fingerbrechern":

Eine reizvolle Trockenübung wären auch andere, noch längere Wörter,

die ohne jedes Stocken flüssig (auch schnell!), und ohne einen

einzigen Fehler in "einem Rutsch" zu tasten sind.

Fingerbrecher-Beispiele:

- Haifischschwanzflossenfleischsuppe

- Leichtathletikweltmeisterschaftsentscheidungswettkampf

-

Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung

Zum Trost: Auch sehr erfahrene Telegrafisten haben damit ihre

Probleme!

Spezielle Quarz-Q-Gruppen

Im frühen Amateurfunk konnten viele Funkamateure aufgrund der

Verwendung fester Sendequarze nur schwierig in Verbindung treten.

Obwohl die Empfänger in der Regel durchstimmbar waren, konnten nur

Simplexverkehre durchgeführt

werden. Für die erweiterte Betriebsmöglichkeit (Duplexbetrieb - Funkverkehr auf zwei

Frequenzen) wurden besondere Q-Gruppen verwendet. Diese

Quarz-Q-Gruppen kennzeichneten die jeweilige Methode des Abhörens.

Ein Wiederaufleben der Gruppen erfolgte in den Anfängen des

UKW-Bastelns. Heute ist dieses Verfahren in Vergessenheit geraten.

Die Q-Gruppen lassen eine Logik (High/Middle/Low) erkennen:

QHL

QHM

QLH

QLM

QMH

QML

|

Ich suche das Band, am oberen Ende beginnend ab.

Ich suche das Band, am oberen Ende beginnend zur Mitte ab.

Ich suche das Band, am unteren Ende beginnend ab.

Ich suche das Band, am unteren Ende beginnend zur Mitte ab.

Ich suche das Band, in der Mitte beginnend nach oben ab.

Ich suche das Band, in der Mitte beginnend nach unten

ab. |

Vielleicht ist dieses Verfahren auch heute noch für den (Contest-)

Betrieb zwischen quarzgesteuerten Sendern einfachster Bauart

sinnvoll?

Tönende Telegrafie auf UKW (F2A) -

Alternativ auch in SSB

UKW-Verbindungen als Chance zum

gemeinschaftlichen Morsen lernen und üben!

Durch die große Verbreitung von kleinen V/UHF-FM-Handfunkgeräten

ist der F2A- Morsebetrieb auf einem "OV-Kanal" oder auf der

F2A-Anruffrequenz 144,65 MHz eine gute und einfache Möglichkeit zum

unterstützenden Morsen lernen und üben.

Besonders mit CW-Wiedereinsteigern(!) und interessierten Freunden

können in der Gemeinschaft Kenntnisse und Fähigkeiten lokal, ganz

ohne Scheu und Reichweite trainiert und verbessert werden. Auch

eignet sich der sehr geringe Antennen- und Geräteaufwand besonders

für Interessierte und Einsteiger - gerade auch für spätere erste QSO-Schritte.

Wird in der Folge während der Telegrafiepausen über das Mikrofon

(F3E) "telefoniert", vermindert sich der anfängliche (Neu-) Stress

- bei gleichzeitig erhöhtem Spaßfaktor. Das vertrauliche

"Wohnzimmergefühl" bei den oft (sehr) geringen UKW-Reichweiten

erleichtern dabei den Mut zum (ersten) "öffentlichen" Morsen.

Tipp: Der einfachste Weg ist die

unmittelbare Mikrofon-Einkopplung via Lautsprecher

(Tongenerator/Audiosignal KW-Sender).

Tipp: Frage einfach im OV oder bei

deinen Funkfreunden nach, ob und wer vielleicht Lust zu gemeinsamen

UKW-Morseübungen hätte. Und auch als Anfänger kann man sich neben

dem reinen Lern-Hören bereits gelernete Zeichen gegenseitig

zumorsen. Hauptsache, es macht Laune!

Sind V/UHF-Allmode-Geräte vorhanden, treffen sich Morse-Übende auch

gerne in den jeweiligen SSB-Bereichen. In A1A (CW) gegebene

Übungstexte werden im Anschluss in J3E (SSB) vorgelesen und

verglichen. Auch "verkriechen" sich Übende gerne abseits im

10m-Band. Die Haupsache ist jedoch immer die Gemeinschaft und der

Mut, die reizvollen Zeichen zu üben, um dann auch mit selbst

gegebenen Morsezeichen auf das Band zu gehen. Und möchte man das

Morsen lernen oder üben, lohnt sich immer ein Seitenblick auf

regionale Ortsverbandsaktivitäten.

|

|

|

|

©

DK5KE

|

|

|