アンテナ Antenna

Force12 C3S & Mods '14 Oct

Create 214C & Mods (4ele 14-21) '14 Nov

Create 730V-1(バンザイダイポール7-14-21-28)

Create アンテナエレベーター '14 Nov

フルサイズ ロータリーダイポール 10MHz '14 Aug

Create マストベアリング CK46 '14 Sep

Create ローテーター RC5A-2 '15 Jul

Butternut HF-6V & Mods

Cushcraft XM240(2ele 7MHz)'16 May

Force12 C3S

元々、ぺディションに八木を持っていきたくて購入しました。約120x20x20cmの箱に収まり、重量も13kg程度。

広告のうたい文句にあるように、トライバンドのほか、アンテナチューナーを使えば18,24にも一応使えます。ノートラップのアンテナなので、多少同調が取れなくとも1kW入れても壊れません。

最近の記事ではC31XRは調整が大変だとか、タワーの上が好きでないと使えないなどの可哀想なコメントがあります。C3SはXRの子分になりますが、調整はほとんど必要ありませんでした。調整しようにも、調整できる所が21,28のエレメントの長さだけです。あらかじめ穴が開いているので、2,3個所しか選択の余地がなく。至って簡単です。

コンパクトに収まっているので、各エレメントのパーツが短く、繋ぎ合わせるのがちょっと面倒です。付属の繋ぎ目に塗るグリスを塗っていくのも結構大変でした。リベットによる接続のため、リベットを打つ工具が別途必要です。また、バランも別売りです。クリエートの730V-1に付いているバランをそのまま流用しました。(無改造でOK)。マストクランプはφ50までしか使えません。太いマストを使うには、交換しなければなりません。

各バンド2エレで動作ということですが飛びます。それまで、ダイポールとGPしか使っていなかったかので当然と言えば、当然ですがHi。

カタログにありませんが、C3SからC4S、C4SXLに改造するキットもForce12では売ってくれます。

Force12 C3S 改 (18-24-28)

クリエートの214Cを入手したのを機に、C3Sの改造を行いました。

フォワードスタッガという理論はよくわかりませんが、近いところにエレメントを置けば、給電していなくともしているように働くと理解しました。

28MHzはそのまま残し、14MHzを18MHzへ、21MHzを24MHzへとエレメントの長さを短縮しました。エレメント間隔を変えるには、ブームに穴を開けなければいけないのでそのままにしました。

コンピューター上の計算では、そのままの間隔でもゲインはあるようです。最適化された2エレには及ばませんが、近いデーターは得られました。地上高1mでエレメントの長さを調節しました。

結果。飛びます。聞こえているところはほとんどQSOできます。7O1YGF(イエメン)とQSOできたのは18と24だけでした。十分実用になると思います。

18-24-28の市販のアンテナはありませんが、これは使えます。14,21MHzはあまり聞こえなくなりました。

上がC3S改、下は214C

Force12 アンテナ C3S WARCバンド改 '14 Sep

10年以上上げていたC3S改だが、エレメント同士を留めているリベットの欠落多数。

3個留めの1個だけ残りとか、まさに危機一髪。

リベットの予備は大量にあるなと思っていたら、必要なのは1/8"のものなのに、それより太いのが大量にあって、全部交換することはできなかった。

マストとクロスマウントのUボルトは錆がひどくて再利用不可能。切断。ステン8x1"1/2 (40A配管用 配管外径48.6mm)というのがほぼ同サイズでこれと交換。

翌日わかったことだが、これのロングの方がよかったかもしれない。買ってきたのでも、ワッシャをかませてもちゃんと留まるので、このまま使う

ブームとエレメントを留めているUボルトは、1/4x3/4というのが同サイズで買ってきたがさびていても何とか使えるようなので、そのまま使うことに。

なお、Uボルトはホーマックにて購入。

Create 214C (14-21 4ele)

ローカル局の物干し竿?と化していたクリエートの214Cを、借用することができました。

組み立て簡単です。Force C3Sではエレメントが6本あったのに比べ4本しかありません。元が余りコンパクトでないということは、組み立てが簡単ということでしょうか。

このアンテナを使って、ようやくロングパスとショートパスの違いを感じ取ることができました。

ド・パイルでなければ、どことでも問題なくQSOできます。C3Sよりは聞こえるようになりました。4エレだから当然!??

上はC3S改、下が214C。アンテナの間隔は約3m

CD アンテナ 214C '14 Sep

どうやってあげたのか記憶が定かでなく、どうやって降ろせばいいのかが曖昧。

結果的に、降ろすときには、アンテナエレベーターを一番下まで下げて、前2本、後1本を外す。つまり給電エレメント以外外す。

それから降ろすというのが、一番無難ということに落ち着いた。まとめて降ろしたら、にっちもさっちもいかなくなり、中釣りの状態でエレメントは外す羽目になった。

C3S-WARC @20+3.65m, 214C @20+2m

Uマッチのスタブは家に来たときから壊れていて、自作のインシュレーターを使っていた。

これ、普通に簡単に部品で直接買えるという事をネットで発見。

HPからメールを書いたら、すぐに来た。

参考までに、部品代1個200円。送料160円。消費税込みで821円でした。こんなんだったら

さっさと買ってればよかったかな。

CD アンテナ 214C+10m '14 Oct

たまたま偶然、WFCさんと会った。数年に1度しか乗らないローカル線の駅で会うとはまさに偶然。10m出たいんだよね〜なんて話をしていたら、「214Cにパラスチックエレメント足すと、28MHzも出れるとか記事見たよ」という驚くべき情報。

早速調べたら、ここにあった。

素晴らしい。二日酔いでちょっと頭が痛かったが、まず、失敗作のW1JRを撤去。そのエレメントからちょうどよさそうなのを物色して、トライ。

エレメントの太さの違いがあるせいか、ちょっと調整が必要であった。パイプ径、センターから22mm(1.5m)-19mm(1.0m)で 都合エレメント長5m、輻射エレメントとの距離は水平距離で14cm

これで、SWR1.6以下で28.0〜28.5をおよそ必要なバンド幅はカバーするようだ。

214Cのバックがビーム方向になるというところだけがややこしいが、これだけで10mも出れるようになるってすごい。さらに、6mも乗るなんて、すごいアンテナだ。

CD アンテナ 214C+10m '14 Nov

エレメント追加で10mも出られるようになったのは良いのだが、タワーとエレメントの間隔が近く、ちょっと斜めにしないとしたまで降りてこない。

じゃ、斜めのの状態で上げ下げすればよいと思うのだが、エレベーターに対するバランスが不均等になり

途中で引っかかって上がらない。よって、上げ下げする途中にローテーターを回さねばならない。

これは不便。パラスティックエレメントの場所を、輻射器側に変えてみることにした。

ちょうど対称の位置に変えたところ、共振周波数が下がった。色々位置を変えても低いまま。

そこでエレメントの調整。片側2.5mだったのが、2.4mになった。

SWRを測ると、28.0〜29.0で1.6。28.5で1.0となりバンド幅は広がるし、最小SWRも前より良くなった。

Create 730V-1(バンザイダイポール7-14-21-28)

バンザイは地上高が低くとも、打ち上げ角がそれなりに低いらしいです。(モービルハムの記事より)

事実、2階のベランダに上げた状態(地上高4m位)でアフリカと7MHzのCWでQSOできました。

これを高いところに上げると、(地上高22m位)びっくりするぐらい飛びました。

730Vには14MHzが入っている 730V-1 と入っていない 720V-2 がありますが、話を聞いた限りでは、730V-1 の方が7MHzの飛びが良いそうです。

フルサイズ ロータリーダイポール 10MHz '14 Aug

手持ちのパイプをつないでフルサイズのロータリーダイポールに仕上げ。エレメントが垂れるため、ステーで吊ってます。非常によく使えました。聞こえるところは100%QSOできました。

ただ、機械的強度に不安が残ったために1月ほどで下ろしました。

真ん中です

Create アンテナエレベーター

アンテナいじりが好きな自分にとって、これは非常に便利です。

一人で7MHzの2eleやら、214Cやらをタワートップまで上げて調整など、そう簡単にはできないのではと思います。マストトップもタワーの半ばにくるので、作業性は抜群です。実のところ、タワートップまで登ったことがありません。

問題点もあります。強風時にアンテナを降ろしたら、エレベーターがレールから外れ、アンテナがほとんど宙釣り状態になったことがあります。レールはタワーのユニットのつなぎ目のところで固定されており、レールの中間部にも広がり防止のブラケットがつきます。

問題はこのブラケットの数にあります。全体の段数より2つ少なく納品されます。多くの家庭では、エレベーターは一番下まで降ろせない(屋根にエレメントが当たる)ので、エレベーターが通らないところは不要との考えからのようです。うちのような田舎では、一番下まで問題なく降ろせます。よって、中間部にブラケットをつけるより、一番下の方に付けた方が、待機位置での安全性が高いと考えていました。上記のアンテナ宙釣り事件は、ブラケットがない中間部で起きました。すぐに、ブラケットを2個注文したのは言うまでもありません。

エレメント間隔に注意もしなければなりません。アンテナが降りてくるということは、エレメントの間にタワーが入るということです。KT-20Rでは、タワーの下部が1mあります。ということは、マストの前後に50cmずつ、計1mの間隔が必要ということになります。よってログペリ風のアンテナは使えません。Force C3Sもバランスセンターをマストにつけることができませんでした。オフセンターなので、一応長い方をひもで釣っています。

降ろす時に、レールの付いているタワーの面と平行に降ろさず、少し角度をつけると、エレメントをもう少し近づけられます。

タワーの中央に2本のレールが見えます。施工の時は、上から順に組んでくるのが一番楽なようです。

こちらのJH4LRHさんブログを見たところ

レール、プーリーの形が変更されたらしい。いつのことか知らないけど。

カウンターウェイトとは素晴らしいアイディアですね。'14 Nov

こちらのJA5DBEさんブログが

なかなか良いグリスアップの方法を紹介していた。

自分は下げた状態で、アンテナ側半分。上げた状態でウインチ側半分塗っていた。

20÷2で10mまで登ればよいかと思いきや、12mの段まで登らないと全体を塗ることができなかった。

ウインチ内で永遠に伸ばされることのないワイヤーの巻き直しもできる良い考えだと思う。

こちらのJA6WFMさんブログには

タワーに登ることなく、ワイヤーを交換する方法があった。

同じことは考えていたが、現実にできるんだなと確認。

ウインチのメンテナンス '14 Nov

上に上げるとき、これまでより重い感じがする。どうも変だ。プーリーからワイヤーが外れていないのは望遠カメラで確認している。

そして、アンテナがスムーズに降りなくなった。ハンドル1回回しては止まり、ガタンと落ちる。その瞬間にワイヤーには大きな力がかかるから、あまりいい気分ではない

マストの重心がどうやら、左にずれている。この写真ではちょっとわかりずらい。

エレベーターは多少左右に動くのだが、左一杯に寄せても、勝手に右に動く。このせいでレールの継ぎ目で引っかかるようになったのだろう。上のC3S-WARCのアンテナ重心を右に25cmほど動かしたところ、エレベーター上はバランスが取れた。

しかし、それでも引っ掛かりが取れないので、いよいよウィンチのメンテとなる。ワイヤーがプーリーから外れると困るので、一応ワイヤーは抑えておく。

ここか?とメインシャフトを抜く。Cリングを抜いたら、簡単に抜くことができた。

落ちないように、代わりの棒は入れておく。

見た感じ、右下が減っている。このシャフトは上の写真でわかるかな?Dカットされており、通常は回転しない。従って、力がかかる部分は減ることになる。

残念ながら、シャフトへのグリスアップでも、事は解決せず。ブレーキの構造をよーく観察して、擦れてブレーキとなる部分にグリスを入れた。

黄銅のブレーキ部にスプレーオイルがついても構わないとマニュアルにあるので、そこだけCRC.あとはリチウムグリスをタイラップにつけて、隙間に入れてみた。

これで下げるときの、引っかかりはなくなった。上げるときに重い感じがするが、これぐらいだったかな。それにしても、マストの交換とか、メンテナンスする前のほうが調子良かったと感じるのはなぜだろう。

いや、そんなことはないはずだ。

ウインチのその後 '14 Dec

冬場になり、爆弾低気圧のよほうが、出たので降ろしてみました。するする降りてきます。全く引っかからなくなりました。やれやれよかった。でもC3Sの向きが少し変わってしまったな。。直さねば。

Create マストベアリング CK46 '14 Sep

16年ほどノーメンテ。マストを交換するついでにメンテナンスを実施。裏のネジ穴付六角ボルトを緩めると簡単に分解。

裏からばらしている状態で、下段には白いテーパー付の樹脂ベアリングが使われている。

上段は黒い樹脂ベアリング。同じエンプラらしいが、色が違うのでわかりやすい。

石油で古いグリスを洗い流し、新しいグリスを入れた。元々はモリブデングリスのような黒いグリスだったが、無難にリチウムグリスを入れた。ホーマック AZ リチウムグリース \265。

定石?通り大量にグリスを詰め込み漏れて出てきたのを拭いた。

Create ローテーター RC5A-2 '14 Sep

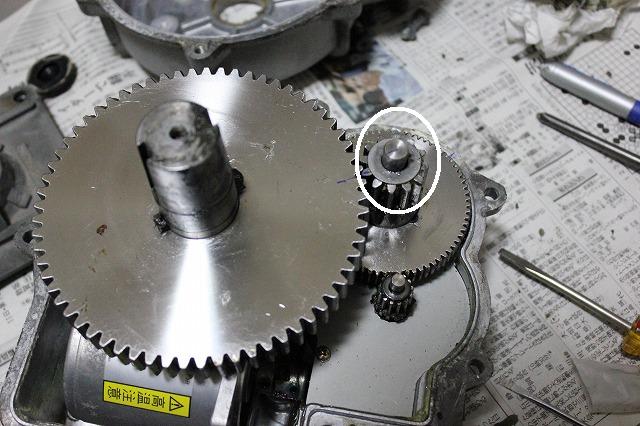

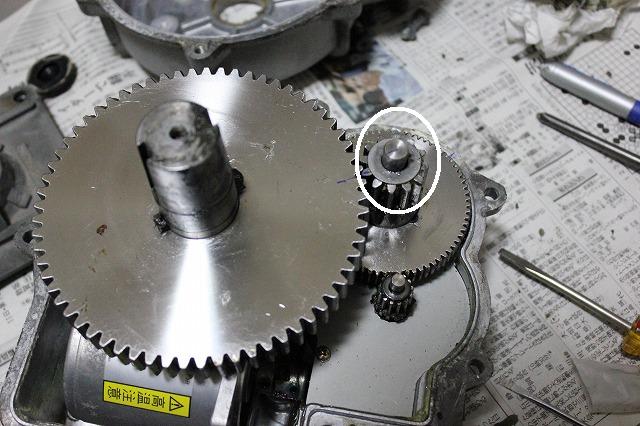

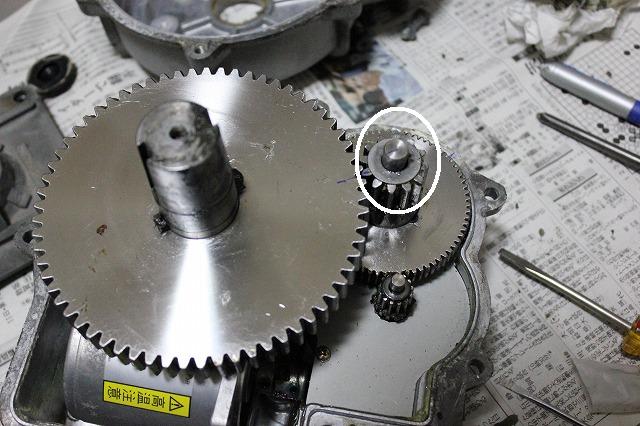

214C+C3S+30m用RDPを回したら、やたら遅いのが気になりメンテナンス。なんか2年前も苦労した記憶があるのだが、なんの記録も記憶もなく再びトライ。

まず開けるために、裏のネジ穴付六角ボルトを緩めるのだが、簡単には開かない。白丸の部分のシャフトが上蓋にきつく入っているため、マイナスドライバーで

上蓋と下蓋の隙間にいれてこじ開ける一番デカイギヤにはポテンショメーターが板金のバネのような感じで押し付けてある。

次にこのポテンショメーターに付いているギアを外すのだが、側面からイモネジで留めてある上のマイナスネジに見えるのはポテンショメーターなので、回しても緩まない。

スリットが端子の真ん中を向くとN(北)方向。

このギアはどうしても外せない。諸先輩方の写真を見る限りでは、真ん中のシャフトを抜くようだがどうにも抜けず、傷がシャフトに付くものいやなので諦めた。

この状態で、灯油を流し込んでグリスを洗い流す。その後パーツクリーナーで洗浄。全部は出ないようだ。

新しいグリースはマストベアリングと同じリチウムグリース。パンパンに詰め込んで無理やり蓋を閉めると、隙間からグリスがあふれ出てくる。

閉める前に、合わせ目にコーキング材を塗ると良いらしいので、手持ちの液体ゴムを塗る。最後に閉めるのだが、これも簡単には閉まらない。

この部分がカタンと入る感じがするように、上蓋を動かす。それでも3mmぐらい隙間が開く

白丸の部分をドライバーの柄の部分などで軽く叩くと徐々に蓋が閉まる。最後に上のテーブルをつけ、ネジの上に付いている黒い三角を両面テープで貼って終了。

ここまで来てから気がついたのだが、ローテーターの回転が遅くなったのは、ローテーターのグリス切れや劣化ではなく、マストベアリングのグリス切れだったのではないだろうか。

メンテナンスは簡単だが、マストベアリングを抜くためには、全てのアンテナを外さなければならないのでローテーターのメンテナンスより手間がかかるのは間違いない。

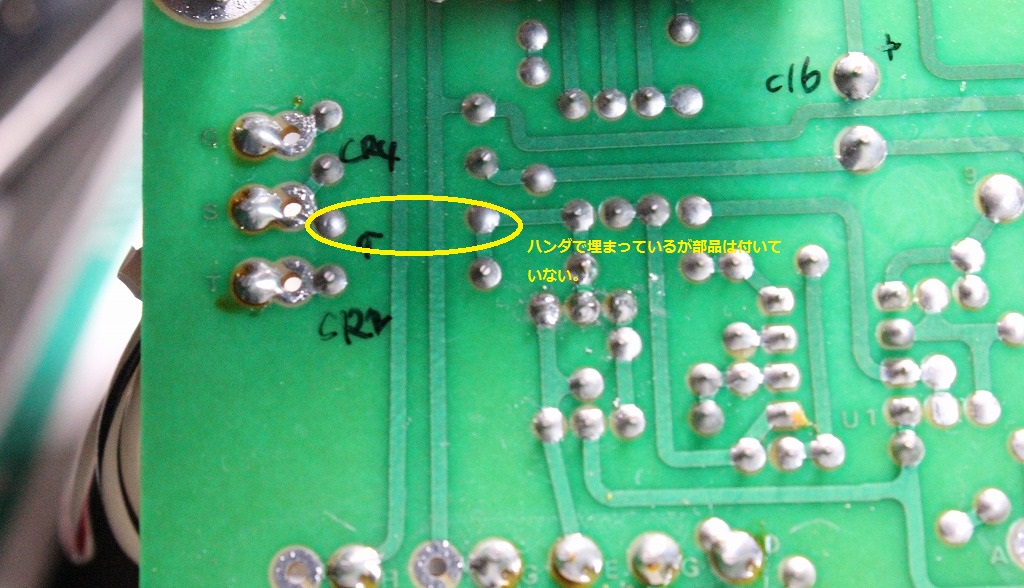

CD ローテーター コントローラー RC5A-2 '15 Jul

ローテーターは回るのだが、アンテナが動いていなくても、コントローラーの針がどうもふらふらして安定しない。記憶によれば10年以上この状態。初めて買ったローテーターなので、最初はわからなかっただけかもしれない。

他局で運用させてもらうと、このような状態はないので、どうにも気になり始めたとりあえず、マニュアルに従い、コントローラーの端子の電圧を測ってみた。

コントローラーをローテーターを接続した状態で、コントローラー4-6間の電圧は14Vマニュアルでは12Vのようだが、ちょっと高い。電圧が急に下がったりすることがあり、そのときに針がふらふら動く。

切り離して各々測定すると、ローテーター側のボリュームの抵抗を確認すると5kΩで問題なし。コントローラー側の4-6の電圧は12.5Vが出ていた。

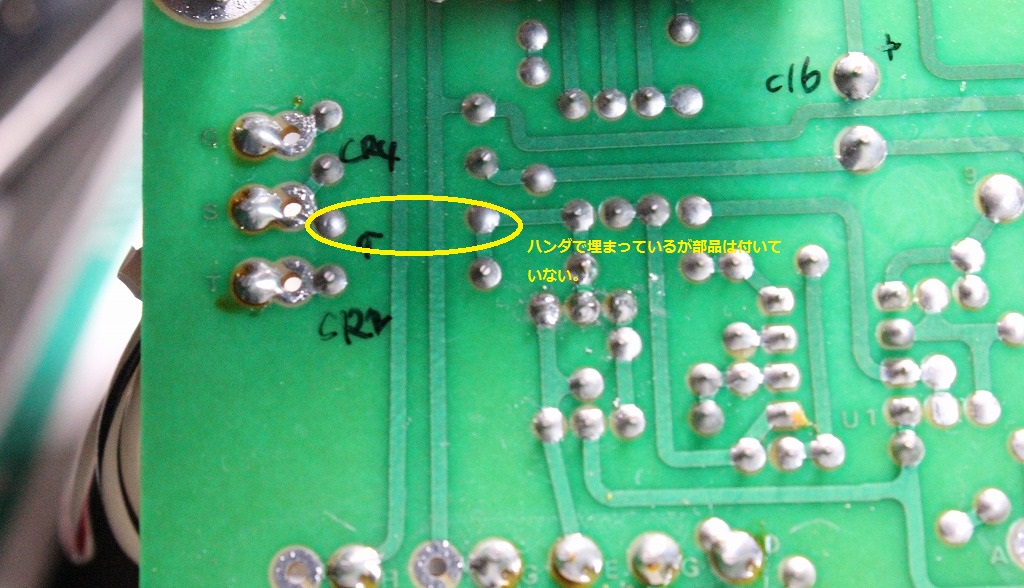

クリエートにメールで聞いたら、ローテーターかコントローラー、もしくは両方のボリウムが怪しいとのことコントローラーを開けて、破損部品がないか調べて行って、あることに気が付いた。

部品が足りない。付いているものが違う。

図面はRC5-1用のものとRC5-3,RC5A-x,RC5B-3用のものが付いていて、部品から見ていくとどうにも合わない。

制御用の整流部分のコンデンサの容量は、右側のC15が2200μFのはずなのに、1000μFが付いている。RC5-1用の図面では1000μFなので、この基板はRC5-1用のものなのだろうか?

プレセット用のリレー(K3, K4)が取り付く部分が基板上にあるので、RC5A-x用で間違えはない。

さらに、CR1のダイオードが付いていない。ハンダ面から見ると付いているようだが、上の写真でも本来3個並んでいるべきなのが2個しかない。

これがない状態だと、全波整流で設計されているのが半波整流になっており、動くことは動くが電流が足らないのであろう。コントローラーの針が動くたびに電圧が下がるのは、ここが原因のようである。

試しに、C15のコンデンサに並列に2200μFのコンデンサを取り付けたら、針が動いたときに、暗くなっていたランプがある程度安定して明るい状態となった。

あとはダイオードを付ければよいと思うのだが、なぜこの状態に組み立てられ出荷されたのが謎だ。図面が違うのか?

なんだか要領の得ないメールのやり取りが続いた結果、色々なバージョンの回路図を頂いたので、せっかくだから載せておく。

RC5x-X_94

RC5A-2, x-3_AR-8H_DX

RC5A-2, x-3_AR-8H

Butternut HF-6V(WARC kit + 160m kit 組み込み)

P29JAで多くの大陸1位をもたらしたアンテナです。今は落成検査のローバンド用として使っています。

ぺディション用には最適だと思います。仮組みした状態で釣り竿ケースの中に収めれば、機内持込みも可能ででした。さらに組み上げるのに、1時間もかかりません。

問題といえば、雨と雪に弱いことです。濡れるとSWRが変わります。また、マニュアルにはコンデンサが濡れているときは、ハイパワーを出さないように書いてあります。設置には地面が必要です。地面がないホテルの高層階では、アースがとれず使えません。カウンターポイズキットもあるようですが、試したことがないので分かりません。

地面に挿したパイプにアンテナを差込み、給電点を1m程上げている。WARCと160mのコイルは外している。

Butternut HF-6V Mods '15 Nov

15mの調整用のワイヤーは、なくてもローバンド側には影響しないのだろうか?Wのどっかの書き込みを見たら、ワイヤーが見当たらなかったので、そのまま組み立てた。とある。自分もローバンド用で立てたのだから、外してみることにした。

結果、20m以下は共振点が各々上がった。元々ちょっと低すぎたのが改善されたから、好結果ということか。15mはさすがにSWRがバンドで7.5〜6.6と使える範囲を完全に外れた。

よってHF-6V-1。10mは最初から適当に調整していたので、悪いままだがさらに0.5くらい悪くなった。

バターナットのパーツを細々と見ていくと、キャパシタは2種類しかないことに気付く。

80mのところに200pF。160mキットには200pFが2個並列につないであった。40mと30mのところには67pF。

そういえば、コイルも40mと30mと12mのコイルは10ターンで同じもののようだ。17mは13ターン。

これだけパーツを共有しながら個別のバンド調整が可能とは見事な設計。

バターナットの構造を観察すると、3つあるコイルのうち、一番上の30m調整用のコイルは30mと20mにしか影響しないのではないだろうか?

バターナットの利用は40mと80mだけなので、これも外してみることにした。赤丸が外されたところ。

結果、SWR1.5以下の実用範囲に入ったのは80m,40m,20m,12m!であった。12mがちょうど利用帯域で絶妙にSWRが落ちていたのには驚いた。

最終段階として、40mコイルをバイパスするコンデンサのラインも撤去。赤丸のところが全部外れている。

これぞちょっと短いHF-2Vではないだろうか。80mと40mしか同調は取れなくなった。

80mは全然変わらないが40mはSWRが落ちるところが0.6MHzほどあがり、ちょうどいいところにするには40m調整コイルをほぼ限界まで短くしなければならない。雪降ったら駄目かも。

試しに80m調整コイルをバイパスするコンデンサラインを外したら、40mは使えなくなってしまった。

Butternut HF-6V Mods '16 May

残材で組み立てました。

ハイバンドは必要ないので、7MHzと3.5MHzのみ

組み立てても共振周波数は合わないし、SWRも異常に高い。

エレメントの間から、雨水が入らないようにビニールテープを巻いたのがいけなかったようで、これを全部取ったら、SWRが2ぐらいまで下がった。

さらに、給電部にあるQコイルもないほうが良かったので撤去。

マッチング用の75Ω同軸ケーブルは、3C-2Vで345cmで作った。

残念ながら7MHzの聞き比べでは、23mHのXM240のほうが当然よく聞こえるし、3.5MHzはスローパーのほうが良く聞こえる。S2つ位違う。

Cushcraft XM240(2ele 7MHz)

国産の7-2eleより、ブーム長が長い(6.7m)のを気に入って購入しました。ブーム長が長ければ、帯域も広く、ゲインも上がるのでは?と考えたためです。

大きい箱と小さい箱の2組セットでやってきました。重さは25kgぐらいだったと思います。パーツは、これでもかというぐらいのヘビー仕様です。ブームを釣るワイヤーは、スチールでなくグラスロープが使われていました。

使用可能帯域は、7.0〜7.25MHz位までは十分カバーします。Wとスプリットでも、良く聞こえてきました。'99 ALL ASIA SSBコンテストで使ってみました。国内のQRMに悩まされながら、シングルバンドの2位を確保。1位とは大分、水を空けられましたが。。

下に付いているのが、XM240です。上は、改造前の Force 12 C3Sです。

Cushcraft XM240+12m) '16 May

7MHzの2エレ CushcraftのXM240 に 24MHzのエレメントを乗せて、パラスティックとして使えないか試みた例です。

アンテナは上から

XM240 + 24MHzのエレメント2本

18MHz2エレ (C3Sの改造)

CD-214C + 28MHzのパラスティックエレメント1本

24MHzと28MHzがどうも影響しあうので、1番上と1番下にして2.4m空けました。

結果として

7MHz 1.9以下 Min1.1(7.0〜7.2)

24MHz 1.8以下 Min1.6

18MHz 1.3以下 Min1.2

14MHz 1.8以下 Min1.3

21MHz 1.9以下 Min1.2

28MHz 1.8以下 Min1.0(28.0〜28.8)

と24MHzを真ん中に置いたときよりは大幅に改善。

ちなみに24MHzが真ん中(C3S改で18,24)だったときは

24MHz 2.6以下 Min2.3

28MHz 3.1以下 Min1.8

でした。

なお、SWR測定は写真のようにタワー中間10mHです。

なぜ最上部でないかといえば、一番上のXM240のフロント側にエレメント2本追加したため

バランスがかなり偏ってしまい、ウィンチが重くて、ここから上に上げられない

状態となってしまったためです。カウンターウェイトで対応できそうですが、

やめました。