![]()

*6*

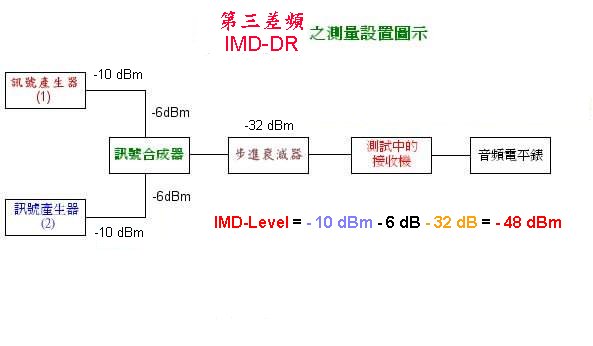

接著下來要量度的數據是IMD-DR動態範圍, 在上一頁中已簡單講述了 IMD-DR 的情況和定義. 而測量 IMD-DR 的裝置與先前的 Blocking DR 一樣(如下圖), 只是要取得的數據與及計算的方法不同而已. 參看下圖中, 兩部訊號產生器分別設定在兩個相差 20 kHz 的頻率上, 再經由訊號合成器及衰減器後直接注入接收機的天線輸入端子.

假設該兩個頻率分別是 f1 及 f2, 於是乎那個所謂的第三差頻 (third-order IMD product) 就會出現在下列兩種頻率組合上來了

(2f1-f2) 或者 (2f2-f1)

舉例來說 : 假設兩個訊號產生器的頻率分別為 14.250 及 14.270 那麼, 3rd-Order IMD 就會是 14.230 及 14.290 了

現在就讓我們來用實際的數字來試算一下吧 .........

|

1.

|

首先, 把兩部訊號產生器分別設定在兩個相隔 20 kHz 的頻率上 | ||||||

|

2.

|

然後, 把它們的輸出一齊調節至一個比較強的訊號 -10dBm | ||||||

|

3.

|

把接收機的接收頻率調至兩個 3rd Order IMD (第三差頻) 的頻率的其中一個上, 並逐一調節步進衰減器至此第三差頻之訊號的輸出達到在音頻電平錶上顯示高於 Noise Floor (噪音地平) 3 dB 為止 | ||||||

|

4.

|

在我們今次測試的例子中, 訊號合成器的插入損失為 6 dB, 而為了達到上述第 3 點所講的要求, 步進衰減器則要調節在 - 32 dB 於是由以上數據得出剛好在接收機的天線端子產生出第三差頻(3rd Order IMD) 的訊號強度就是 : IMD Level = -10dBm - 6 dB - 32 dB = - 48 dBm |

||||||

|

5.

|

要把上述第 4 點所得出的第三差頻 (3rd Order IMD) 電功率數字 ( - 48 dBm) 標示成一個動態範圍(Dynamic Range) 的話, 我們就要拿它和在較早前已測量出的噪音地平(Noise Floor)來作一比較, 相減之下便得出這個 IMD-DR 來了, 而先前在第二頁中, 我們已量度出這部接收機的 MDS Noise Floor 是 -129 dBm了

於是, 今次這部 IC-751

的第三差頻動態範圍 IMD-DR就是 81dB

了

|