PARTIE 1

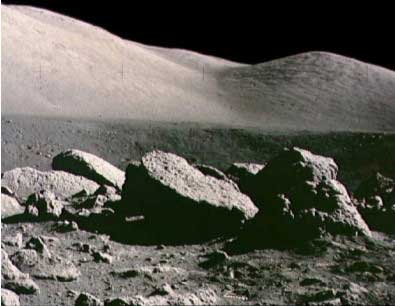

A la surface de de la face qu'elle nous présente, il est possible de voir des zones claires appelées " continents " remplies de cratères, vieux de plus de 4 milliards d'années et des zones sombres appelées " mers " qui datent d'au moins de 3,20 milliards d'années. Ces " mers " qui ne contiennent pas d'eau, sont de vastes plaines, lisses, créées par d'énormes météorites. On y observe des crevasses, ou rainures, des vallées, des falaises et des pitons rocheux isolés. Les " continents " sont des zones accidentées remplies de cratères et de sommets. Certains sommets sont très hauts ; le plus élevé, le mont Leibnz, près des pôles s'élève à 8 200 m. Les plus grands cratères dépassent 200 kilomètres de diamètre. Il est estimé que la seule face visible de la Lune renferme environ 300 000 cratères de plus 1 km. Sa face cachée est beaucoup plus cratérisée que la face qu'elle nous présente comme elle est toujours dirigée vers l'espace. Sans réelle atmosphère, la température lunaire monte pendant la journée à +120°C pour retomber du côté obscur à -180°C environ. La différence de température que présente un rocher entre sa face éclairée et celle plongée dans l'ombre atteint ainsi 300°C, valeur plus de 10 fois supérieure aux écarts que l'on connaît sur Terre, où l'atmosphère joue un rôle de régulateur. Le sous-sol est un véritable permafrost, gelé à 2 m de profondeur par -17°C pour progresser ensuite de 1.75° par mètre de profondeur.

- une écorce de 60 km à 100 km d'épaisseur

- un manteau de 1 000 km d'épaisseur

- un noyau de 700 km d'épaisseur, d'une température de 1 500°C, composé de fer.

Structure interne de la Lune Lors des missions Apollo des sismomètres ont été mis en place. Les séismes d'origines internes qui ont été enregistrés n'ont pas dépassé la magnitude 3 sur l'échelle de Richter. La Lune possède un champ magnétique d'une extrême

variabilité. C'est comme si la Lune avait une collection de

petits aimants enfouis au hasard sous sa surface.

Du fait de l'absence d'atmosphère, la température

peut y atteindre les 125 °C au Soleil et -175 °C à l'ombre.  le 5/03/1998 la sonde Lunar Prospector a détecté la présence d'eau, sous forme de glace, au fond de plusieurs cratères situés au pôle Sud, dans la région du bassin d'Aitken, et au pôle Nord. D'après des données de la sondes Lunar Prospector, la

Lune posséderait de la glace au fond de certains cratères. Il

ne s'agit pas d'une banquise mais d'eau congelée, mélangée au

régolite, cette couche de poussières de 10 m d'épaisseur

recouvre le sol. Elle proviendrait de la chute de météorites

et de comètes, il y a des millions et peut-être des milliards

d'années. Dans le froid polaire qui règne au fond des cratères

(- 230°) la glace peut en effet se conserver éternellement.

La majorité des planétologues pense que la Lune s'est formée il y a 4,60 milliards d'années après une gigantesque collision entre la Terre et un corps probablement d’un diamètre compris en 100 et 1000 km voir grand comme Mars, composé d'un noyau de fer et de nickel et un manteau de silicates. Des morceaux des deux manteaux et des croûtes rocheuses auraient été éjectés dans l'espace. Le noyau de la planète "impactante" se serait séparé du manteau et aurait heurté la Terre qui l'aurait complètement absorbé. Après l'impact les débris des deux manteaux silicatés vont se répartir en une coquille autour de la Terre puis former un anneau. Tous ces fragments se seraient entrechoqués et se seraient alors agglutinés pour constituer la Lune 10 ans après le choc. Une formation incroyablement courte à l'échelle des temps géologiques où la genèse des événements se compte habituellement en millions d'années.

La Lune se serait formée suite à

l'impact d'un astéroïde sur la Terre Cette colision-fission-accrétion explique la ressemblance

de la Lune avec le manteau terrestre, sa pauvreté en fer et en

éléments volatils et sa richesses en éléments réfractaires.

Les observations effectuées par la

sonde Lunar Prospector en 1998 ont montré que le fer représente

moins de 4 % de la masse totale de la Lune (contre 33 % pour la

Terre). Le noyau de fer primitif aurait été absorbé par la

Terre et les matériaux, expulsés en orbite lors de

l'explosion, auraient été suffisamment chauffés pour perdre

leurs composants volatils et s'enrichir en matière réfractaire.

Ou bien, autre hypothèse : l'impact se serait produit après la

formation du noyau de fer de la Terre et le matière propulsée

en orbite ne pouvait qu'être pauvre en fer.

Depuis Delaunay (1860) nous savons que la Lune orbite à une distance comprise entre de la Terre, à une vitesse moyenne de 1023 m/s soit 3683 km/h.

Autour de la Terre, à une distance moyenne de 384 400 kilomètres (356500 km (périgée) et 406800 km (apogée)), gravite ce satellite d'un diamètre de 3 476 km (29 à 33") soit un quart de celui de la Terre à une vitesse moyenne de 1023 m/s soit 3683 km/h. Ces valeurs furent recalculées par télémétrie grâce aux réflecteurs lasers déposés sur la surface lunaire par les équipes Apollo Son orbite est elliptique comme celle de la quasi totalité des corps en orbite autour d'un astre et présente une excentricité moyenne de 0.0549, inclinée de 5°9' sur l'écliptique. La Lune s’éloigne de la Terre à raison d’un mètre par siècle, provoquant un ralentissement de la période orbitale de la Terre. Le volume de la Lune est à peu près le cinquantième du volume de la Terre. La masse lunaire est 81 fois moins importante que la masse terrestre soit 1.2% de la Terre. La densité moyenne de la Lune est seulement égale aux 3/5èmes de celle de la Terre et sa force de gravité à la surface est seulement égale au sixième de la force de gravité terrestre.

Lunaison animée Parmi les perturbations relevées, nous pouvons citer une dizaine de variations cycliques qui, mêlées les unes aux autres rendant très complexe l'élaboration des éphémérides lunaires : - La variation de l'inclinaison de l'orbite lunaire sur l'écliptique oscille entre 5° et 5°18' sur une période de 173 jours. - La rotation de la ligne des noeuds de l'orbite lunaire dont le sens rétrograde avec une période de 18.60 ans. - La rotation du grand axe de l'orbite lunaire (ligne des apsides) dans le sens direct avec une période de 8 ans 310 jours environ. - Le mouvement d'oscillation du grand axe de l'orbite lunaire, d'une période de 412 jours et d'une amplitude de 12.33°. - L'excentricité de l'orbite de la Lune, qui varie entre 0.0432 et 0.0666 sur une période de 412 jours, modifiant sa distance à la Terre de 11%. - Le déplacement du périgée dans le même sens que la Lune. - L'évection qui produit un écart de 1°19' sur la vitesse de déplacement de la Lune, lui donnant une avance ou un retard de 2h20 sur sa position avec une période de 31jours et19h. - La variation qui produit également une avance ou un retard de la Lune sur son orbite de 72 minutes avec une période de 14.77 jours, liée à la demi-période entre deux nouvelles Lunes (demi révolution synodique). - Le freinage de son mouvement orbital provoqué par les irrégularités de la Terre (excentricité, la vitesse de notre planète qui tourne plus vite sur elle-même que la Lune tourne autour de la Terre et les marées qui sont en décalage avec la Lune) qui tend à l’éloigner progressivement de la Terre, à raison de 3.80 cm par an. . Ce ralentissement provoque une légère expansion à l'orbite de la Lune pour compenser se décalage. Cet éloignement est de 3,80 cm par an. Dans 600 millions d'années la Lune sera éloignée de 21 000 km de plus qu'elle ne l'est actuellement et il n'y aura plus d'éclipse totale du Soleil.. D'où l'existence d'un couple de rappel qui ralentit la rotation de la Terre de 1,4 millièmes de secondes chaque siècle en moyenne. - Les librations engendrées par l'excentricité de l'orbite lunaire et l'inclinaison de son axe de rotation. La Lune balance ainsi tant en longitude (7.7°) qu'en latitude (6.8°). Ces deux périodes sont respectivement appelées le mois Anomalistique et dure 27.55 jours et le mois Draconique qui dure 27.21 jours.

La rotation de la Terre entraîne enfin une libration diurne (1°) qui permet d'observer une phase lunaire légèrement différente du lever au coucher de la Lune. Au total, ces librations conjuguées nous permettent d'observer près de 9% de sa surface cachée. Seules les 500 plus fortes irrégularités sont reprises pour calculer les éphémérides. D'autres cycles nous permettent de distinguer plus ou moins de détails sur la surface de la Lune. Car il ne suffit pas que le Soleil soit au-dessus de l'horizon lunaire pour qu'il éclaire les reliefs et que la Lune soit au plus près de la Terre (au périgée), encore faut-il que plusieurs facteurs soient réunis si vous désirez observer la Lune de façon systématique. Parmi ces facteurs, complémentaires des irrégularités précédentes, nous pouvons citer : - La déclinaison lunaire qui définit le mois tropique d'une durée de 27.32 jours - La colongitude ou angle de phase au terminateur définissant le mois synodique égal à 29 jours et 12H34 - La latitude solaire sélénocentrique qui nous renseigne sur les éclipses d'une durée de 346.62 jours - Le cycle du Saros ou cycle de libration (colongitude) évalué à 6 585 jours. Il est estimé à partir d'une correspondance approximative entre 223 lunaisons (6 585.32 jours) et 19 cycles de variation de la latitude solaire sélénocentrique (6 585.78 jours). - La variation de la déclinaison lunaire (la révolution des noeuds) d'une durée de 6 798.41 jours.

LES MARÉES

La Lune tourne autour de la Terre en 28 jours par conséquent l'oscillation a une période de 14 jours. Ce cycle ne se répète pourtant pas à l'identique, les coefficients de marées sont plus forts à l'équinoxe et plus faibles aux solstices. Ces modulations plus lentes sont dues à la variation d'autres paramètres orbitaux. Au cours d'un cycle annuel l'axe de rotation de la Terre sur elle même (l'axe des pôles) oscille par rapport au plan de l'écliptique. Lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont dans le même plan (équinoxe) les effets combinés de la Lune et du Soleil sont les plus importants créant de forts coefficients. En plus des cycles annuels, de nombreux autres paramètres oscillent sur des périodes plus grandes ce qui fait que la marée n'est jamais la même d'une année à l'autre. Il existe cependant un cycle de 18 ans, appelé saros, proche des nombreux paramètres orbitaux, au bout duquel la marée se répète presque à l'identique. Sous l'action des forces génératrices de marée la surface des océans ne prend pas la forme d'un bourrelet mais une forme plus compliquée. L'image du bourrelet permet de rendre compte de certains phénomènes.La surface des océans ne prend pas la forme imposée par la force génératrice (pleine-mer au zénith et au nadir) pour plusieurs raisons : - les continents forment des barrières empêchant la marée

de tourner autour de la Terre, Pour ces différentes raisons la marée est une onde stationnaire tournant autour de points fixes appelés points amphidromiques où l'amplitude de la marée est nulle. Plus précisément, chaque composante de la marée possède une structure bien définie, la marée réelle étant la superposition de toutes les composantes. Représentation de la composante lunaire semi-diurne (M2), composante principale de la marée à Brest. L'onde de marée s'étend sur toute la planète. On distingue très nettement les points amphidromiques autour desquels tourne la marée (convergence des fuseaux colorés). Un de ces points se trouve au milieu de l'océan Atlantique Nord. La structure de l'onde en mer du Nord est très compliquée du fait des trois points amphidromiques. Les lignes blanches représentent les lignes d'iso marnage

et les fuseaux de couleurs les régions d'isophase ou lignes

cotidales.

|