WWは時期嵐でCONDXは随分悪かったようです。こちらでは金曜の朝に雪が降り(5cmの積雪)VICの屋上にアンテナを1人で上げる元気が出ず、自宅でコチョコチョっと遊んでおりました。JAを中心に探してみたのですが、どのバンドでもあまり聞こえませんでした。

40mバーチカルを2エレにして見ました。

こんな感じ。物干しの両端の距離が6.3mくらいあったのでMMANAでシミュレートして設計してみました。ラジエタとリフレクタ、位相給電なんかはしていません。単純に垂直のヤギ状態で、ラジアルは2本、ビーム方向にV字(約120度)に展開しています。シングルのバーチカルと比べると5dBくらい取れるはずなんですがどうなんでしょうか?

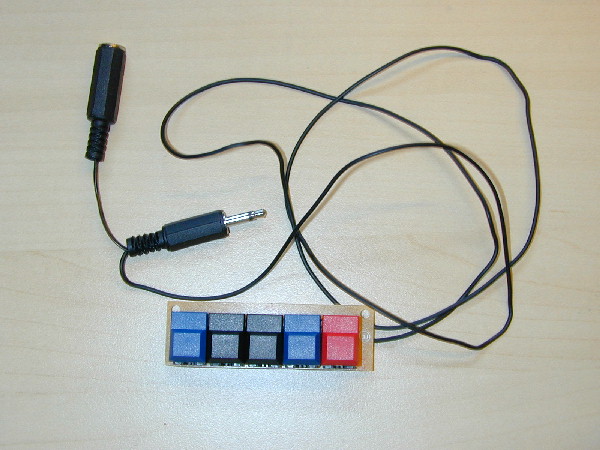

FT1000MPにつけるリモコンパッド(FH-1もどき)を作ってみました。外付けのキーヤがあるので必要ないと思っていたのですが先日JRL2000FをRemote端子に繋ぐ細工をして、なんとなく作ってみたくなりました。近所の部品屋にいってスイッチを買ってきてあとは手持ちの部品で作ってみました。

こんな感じ。後ろにJRL2000Fが繋がるのでシリーズに繋げるよう、メスコネもつけてあります。

メモリーキーヤとして使うと全部で6CH使えるのですが、大きいのも必要ないので3CHだけつけました。これでコンテストをする気もないのでシリアルナンバーの変更用のキーもありません。右からメッセージ1,2,3(#1,#2,#5)メッセージライト(#9),チューン(#12)。最初は4CH+ライトだけにしようと思っていたのですがチューンもつけることにしました.キーの色、青と黒には意味がありません。単に店に黒の在庫が2つしかなかったためです。

抵抗の値は取説の値を参考に大体そのくらいの値のものを使っています。10-20%くらいの誤差は多分大丈夫だと思います。お見せする程のことはないのですが、裏面はこんな感じ。

手持ちのジャンク箱から引っ張り出してきたので大半が古めかしい1/4W。形もばらばら。

早速繋いでみて気付いたことをひとつ。

繋いでみたところ当初まったく動作しませんでした。最初は抵抗の値が微妙に違うので精度の問題かと思っていました。ためしにキーパッドをVFOモードに切り替えてみると動作するボタンもあります。あれこれやってみているとそのうちキーヤ自身が動かなくなりました。リモコンパッドをはずしてみてもだめ。他にできることがないので電源をOFF/ONして(コンピュータでいうところのハードリセット)みると何事もなかったかのように動作し始めました。

成る程、最近は無線機とはいえコンピュータみたいなものです。困ったときは電源OFF/ON。(それにしても…)

リモコンキーパッドの動作確認はテンキーモード(周波数の直接入力)にしておくと分かりやすくていいです。

それにしても日本語の1000MP関連のWebではこの手の記事を見ませんね。このくらいのものを作っている方は多いと思うのですが。今回のようにちょっとした発見があることも多いと思うのでシャックの無線機の自慢だけでなくこんなちょっとしたこともWebで公開するといいと思うのですが。