QSOは14030ででき、相互

に569のレポートだった。

日も14030を聞いていた、

このときのレポートも569。

14041でQSO、相互に

579のレポートだった。

がこの時は14036にいて、

14031でQSOできた。

アマチュア目次へ戻る

1962年 第2回 W4BPD

Indian Ocean DXpedition

(その2)

私が雑誌「電波科学」1964年5月号に書いた「W4BPD・DXpedition」記事が彼の第2回DXpeditionの概要をまとめて書いてありますので再掲します。彼がその帰り東京に寄り、JA局の歓迎会で聞いた話などもまじえたレポートです。

現在の表現で適切でない箇所はできるだけ修正したつもりですが40年も前の記事ですのでその辺りはご了承下さい。

Aldabra への道

1962年3月28日に、ニューヨークを出発して3A2(Monaco)からVU経由でインド洋のパラダイスSeychellesに行ったのが4月22日、そこからまず第1の目的地Aldabraへ向かいました。ところでこの世紀のDXpeditionを始める前に、Ack-W4ECI-とどこに行くかを相談したとき、このAldabraがいつでも最初にあげられました。実際地図で見ればわかるように、この島はMadagascarから僅か450kmしか離れてなく、どうして今まで誰もここに行かなかったのか、大変不思議に思っていたものです。いずれにしろ、だからこそ、この島が何時も第1番目にあげられたのでしたが。船便の都合でインドからの船に乗ることになり、Bombayから5日の船旅でSeychellesに着きました。Seychellesではライセンスの問題と共に、Aldabraの持ち主に島への上陸とハムを運用する許可を得なければなりませんでした。幸いにも島の持ち主は、この壮挙を理解してくれ、同島の管理人宛の紹介状を書いてくれたので、この問題は片づきました。

Seychellesに着いて4日目にルアルア号は、船の持ち主ベン、ハーヴェイとGusの3人が乗り組んで、Aldabraへ向け出港しました。ルアルア号はベンが設計・製作した長さ12m、巾3mの小さなスクーナーで、ジーセルエンジンと3枚の帆があり、3人の乗員の他に5人分の小さな船室がありました。船は食料と80ガロンの飲料水、52ガロンのガソリンを満載しました。75S3と32S1は食卓に取り付けられ、また垂直アンテナはマストのすぐ近くに立てました。Aldabraへ行く途中の丁度中間点まではVQ9A/MMのコールを、その先はVQ9AA/MMのコールでルアルア号からは運用しました。途中Gusが船尾の方で寝ていたとき大きなタコにさらわれそうになったり、Madagascar海峡からの海流で海がひどく荒れ始め、W3KVQが特に作ってくれたTRのエレクトロニクスキイがその効果を見せたりー普通のバグキイでは荒れた船上ではとても打てないー六分儀で観測するときに、WWVを聞いて正確な時刻を知ったりした苦心の末、ようやくAldabraに着いたのです。Aldabraの周囲は、ほんの一部の砂地を除いては、すべて切り立った崖になっており、停泊するのも島の近くは潮流がひどく、沖合に泊まらねばなりません。それにこの辺りの島は、全部そうですが、必ず沈没船が何隻か見つかるもので、この島にも約1万トンの船が南側に沈んでいます。Aldabaraからの運用は5月5日からVQ9AAで始まり、同島には13日間滞在しました。島からの帰りはちょうどモンスーンのシーズンで往路より悪天候に悩まされました。ルアルア号は、沖合200メートル程の所に泊まっていて、そこで小さなボートで機械を運び込んだのですが、3mもあるような大きな波にゆられたボートから、75S3等を積むのが、どんなに大変なことだったか想像できるでしょう。5月19日に同島を離れたのですが、それからの8日間というものは、Seychellesに帰るまで海が荒れて大変な航海でした。ある時は殆ど垂直になるほどのうねりを受け、またあるときは、船が隠れる程の大波をかぶり、コリンズの機械が完全に海水につかったりしてこの8日間というものは、何も乾かすことすらできませんでした。この8日間がすぎて、はるかかなたにSeychellesの島影を見たときには、どんなにほっとしたことかが分かるでしょう。

かくして第1回目のAldabraからの運用が終わり、後日、再び同島への無線機備え付けに出発し、今度はVQ9A/7のコールで7月1日から1週間on airしました。このときの帰投の途中で、Gusの船は沈没したという噂が流れましたが、これは荒波で船のかじが流されたことが誤って伝えられたものでした。それでもこのときGusのXYL “Peggy”は大変心配してザンジバルにいた米国の駆逐艦とヘリコプターへ、救援のため待機するように手配をしたりしたそうです。その後、VQ9A/8CのChagos、9U5ZZ、9U5BH、の両国からZD9へ渡ったのですが、この島は火山島で今でも、活動して爆発の危険があるので、住民は全部隣のGough島へ移ってしまった所ですが、ちょうど探検隊がこの島に渡るチャンスをつかみ、そのメンバーに加わり、その帰りにBouvetへ行くのにも便乗できたのでした。Gusの話によると、2年間のDXpedition中で、このLH4Cが一番困難な所だったということです。

Tromelinを実行

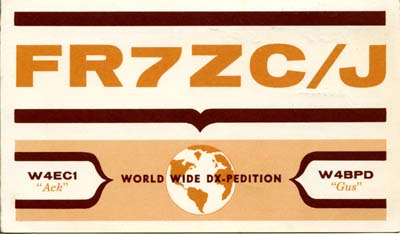

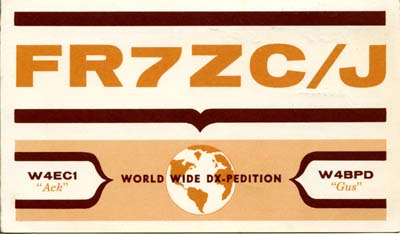

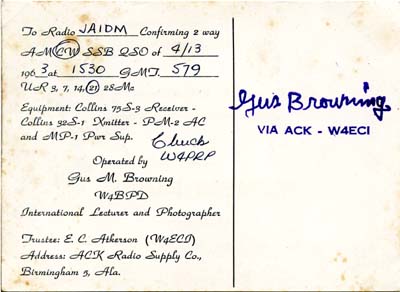

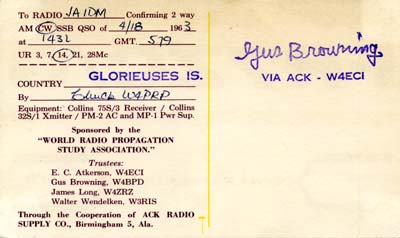

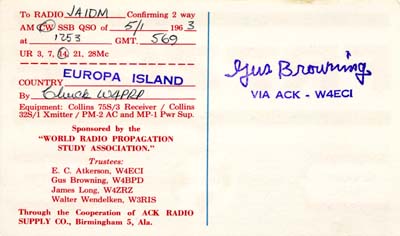

1963年の2月に入ってからFR7ZCのコールでまずReunionからでましたが、その後Juan da Nova、Tromelin、Glorieusesと3つのニュー・カントリーを廻ったのは皆さんも未だ記憶に残っているでしょう。Gusの一番印象の深かった場所はTromelinだったとのことです。この島からFR7ZC/Tのコールで出たのが4月8日から一週間でした。この島には最初3月21日頃に仏軍の飛行機でMadagascarから飛ぶはずになっていました。ところがこの飛行機は、島に着いた次の日には、もう帰らなければならず、しかも、1年に一回しか同島に行かないということを知り、大変失望しました。そこで、DC3を1300ドルでチャーターし、同島からの運用に成功したのでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

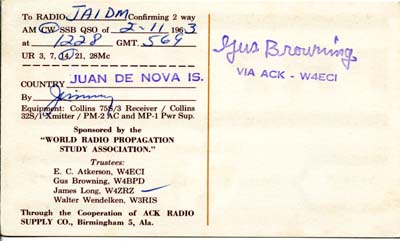

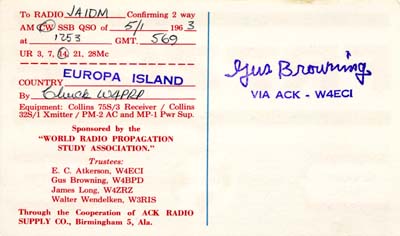

| この日Gusは14034にいて QSOは14030ででき、相互 に569のレポートだった。 |

Gusは14037で運用、この 日も14030を聞いていた、 このときのレポートも569。 |

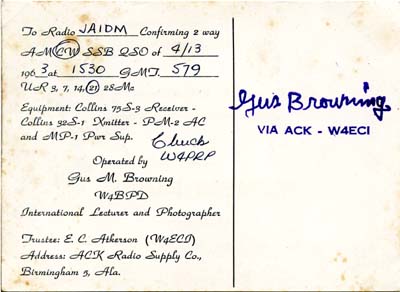

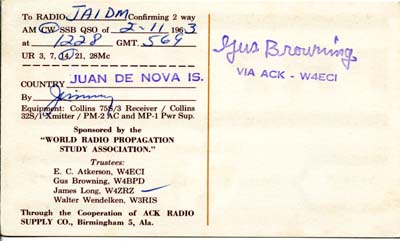

この時は14036にいて、 14041でQSO、相互に 579のレポートだった。 |

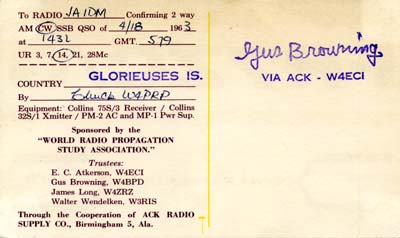

ここはJと同じカントリになる がこの時は14036にいて、 14031でQSOできた。 |