Der erste leistungsfähige Hochspannungserzeuger war der Funkeninduktor. Er wurde 1851 von Rühmkorff entwickelt und ermöglichte zahlreiche Entdeckungen bis zum Funkverkehr und den Röntgenstrahlen.

Zum Bau eines solchen Funkeninduktors gibt es in der Bastelliteratur zwei gute Anleitungen, von Heinz Richter und Karl Thöne. Der Nachbau ist aber ein ziemlich aufwendiges Unterfangen, insbesondere die Wicklung der Sekundärspule. Das geht viel einfacher mit einer alten Zündspule von einem Autofriedhof. Das Problem ist dann nur noch die entsprechende Ansteuerung. Statt der Zündspulen sind aber auch Zeilentrafos aus alten Fernsehgeräten verwendbar.

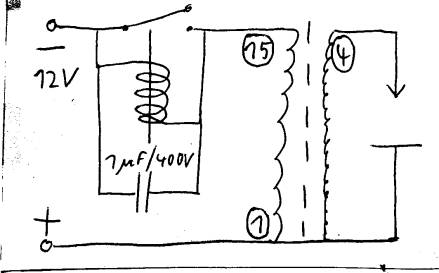

1. Die einfachste Möglichkeit ist ein sich selbst unterbrechendes Relais zu verwenden. Die Ergebnisse hängen von den mechanischen Eigenschaften des verwendeten Relais ab. Es lassen sich im Idealfall gut 2 cm lange Funken damit erzeugen. Wichtig ist hierbei der Kondensator, der ca. 1µF haben sollte. Zum Betrieb ist wegen der erforderlichen Stromstärke von ca. 5 Ampere ein 12 Volt Akkumulator oder ein Netzteil aus Transformator mit Brückengleichrichter und 4700 µF Kondensator zu empfehlen.

Die Funktion ist einfach. Beim Einschalten ist der

Stromkreis durch Spule und Relais geschlossen, das Relais zieht

also an. Beim Schließen des Kontaktes wird das Relais stromlos,

wobei der volle Strom durch die Primärwicklung der Zündspule

fließt, da der Widerstand der Relaisspule wegfällt. Durch den

Kurzschluss an der Relaisspule wird der Relaiskontakt sofort

wieder losgelassen und der Zündspulenstrom durch die jetzt

wieder dazwischengeschaltete Relaisspule schlagartig vermindert.

Damit bestehen die Ausgangsverhältnisse wieder und das Ganze

wiederholt sich immer fort.

Die Schaltung funktioniert sehr zuverlässig, ich habe sie mit verschiedenen Relais und Kondensatoren ausprobiert, irgendwie hat es immer geklappt.

HSG-1

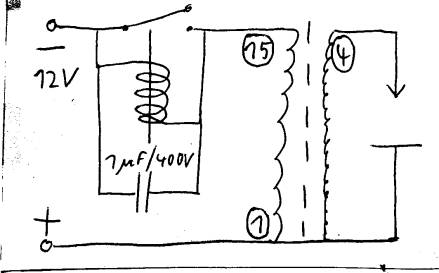

2. Diese Schaltung arbeitet mit zwei komplementären Leistungstransistoren, am besten 2955 (pnp) und 3055 (npn), wobei der pnp Typ den npn mit einer von der Kondensator-Widerstände Kombination abhängigen Frequenz durchsteuert, wodurch die Zündspule ihre Stromimpulse erhält. Die Funkenlänge ist etwas kürzer als beim HSG-1 oder 3, aber der Sekundärstrom ist relativ hoch, so dass dünne Elektroden an der Funkenstrecke regelrecht abbrennen. Die Transistoren müssen von einander isoliert unbedingt auf große Kühlkörper montiert werden, da sie beim Betrieb sehr heiß werden. Auch hier wird ein Netzteil mit mindestens 5 Ampere benötigt.

HSG-2

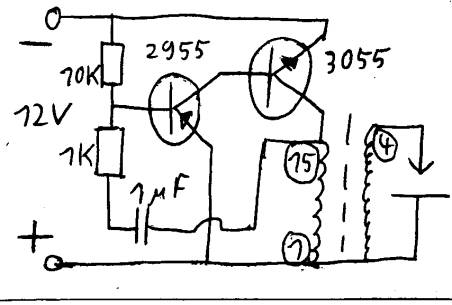

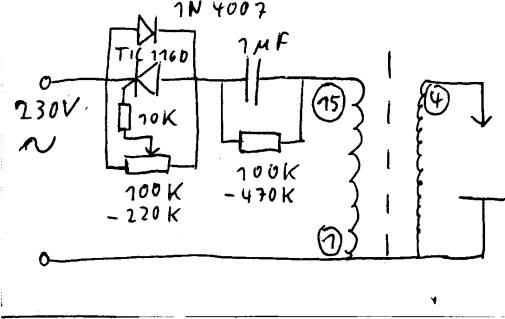

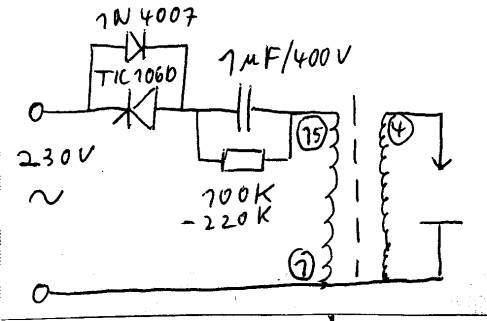

3. Am leistungsfähigsten ist eine netzbetriebene Schaltung mit einem Thyristor und antiparallel geschalteter Diode. Über die Diode wird ein Kondensator auf den Scheitelwert der Netzspannung geladen. Bei der Stromumkehr setzt jetzt, da der Kondensator sich über den Thyristor nicht entladen kann, eine Spannungserhöhung ein. Mit dem Potentiometer bzw. Trimmer lässt sich ein Wert einstellen, bei dem der erforderliche Gatestrom zum Zünden des Thyristors über den Schutzwiderstand erreicht ist. Dann wird der Kondensator schlagartig entladen, was auf der Sekundärseite der Zündspule zur Erzeugung von Hochspannungsimpulsen mit der Netzfrequenz 50 Hertz führt. Damit nach dem Abschalten auf dem Kondensator keine unangenehme Ladung verbleibt, wird ihm ein Entladewiderstand von mindestens 100 Kiloohm bis 1 Megohm parallelgeschaltet.

HSG-3

Wenn ein D-Typ Thyristor mit 400 Volt Spannungsfestigkeit (z.B. TIC 106 D) verwendet wird, kann es sein, dass das Ganze bereits schon ohne Potentiometer mit Schutzwiderstand funktioniert. Die Spannungsfestigkeit ist der Wert der Mindestspannung, bis zu der der Thyristor normal arbeitet; darüber zündet er auch ohne Gateansteuerung. Und genau diesen Effekt kann man in hier ausnutzen. Die Steuerung besteht dann nur aus Thyristor mit antiparalleler Diode, das Gate bleibt frei. Die meisten D-Typen halten deutlich mehr als 400 Volt aus, einige zünden aber zuverlässig unterhalb der bei der Spannungsverdopplung erreichbaren 630 Volt. Die M-Typen (600 Volt Spannungsfestigkeit) benötigen immer die zusätzliche Beschaltung mit Potentiometer und Schutzwiderstand.

Es lohnt sich beim Aufbau zunächst Poti und Schutzwiderstand für das Gate wegzulassen und zu probieren , ob die Schaltung arbeitet. Wenn ja – o.k.; wenn nicht – Poti und Widerstand zufügen. Beim TIC 106 D könnte die Einstellung wegen des sehr niedrigen Gatestroms (0,2 mA) Schwierigkeiten bereiten, die jedoch beim Wechsel des Potis auf einen anderen Wert z. B. 220 Kiloohm behoben sind. Die Schaltung funktioniert absolut sicher, ich habe bei mehreren verschiedenen mir zur Verfügung stehenden handelsüblichen Thyristoren (und auch TRIACs) Potieinstellungen zum Zünden gefunden. Für die Werte des Gateschutzwiderstandes gibt des einen großen Spielraum von ca. 2 Kiloohm aufwärts. Das Poti ist ebenfalls unproblematisch, allerdings fließt bei Werten kleiner als 100 Kiloohm ein nicht unerheblicher Strom, der das Poti je nach Belastbarkeit ziemlich erwärmen kann. Aus gleichem Grund sollte auch der Entladewiderstand für den Kondensator mindestens 100 Kiloohm betragen. Wer mag, kann sich durch Rechnungen Gewissheit über die Belastung und erforderliche Mindestwerte verschaffen. Die erforderlichen Gateströme der Thyristoren sind leicht zu erfahren.

„economy“Version aus lediglich Thyristor/Diode Kombination

Abschließend ist noch zu bemerken, dass die Schaltung (allerdings nicht die „economy“-Version aus nur Diode und Thyristor) auch funktioniert, wenn statt der antiparallelen Diode/Thyristor-Kombination ein TRIAC verwendet wird. Es werden dann beide Halbwellen optimal genutzt und die Frequenz der Funken liegt bei 100 Hertz. Ich habe allerdings beobachtet, dass das Poti oder Trimmer gelegentlich beim Einschalten neu eingestellt muss.

Für alle genannten netzbetriebenen Schaltungen gilt:

Die Zündspule wird bezüglich ihren inneren Isolation in Abhängigkeit von dem verwendeten Kondensator maximal gefordert. Nie mehr als 1µF verwenden und nicht unbedingt versuchen die maximale Funkenschlagweite zu bestimmen. Es passiert dann meist, dass die Funkenüberschläge künftig im Innern der Zündspule stattfinden.

Nie an der Funkenstrecke arbeiten, solange der Netzstecker nicht gezogen ist !!!

Zum Schluss noch die Variante mit der höchsten Spannung:

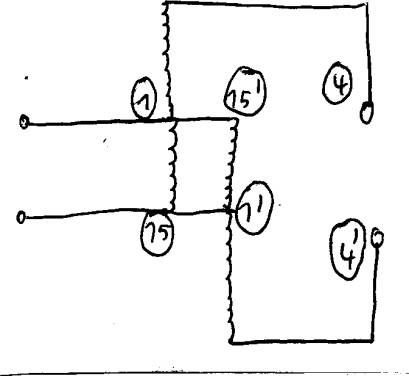

Alle oben beschriebenen Schaltungen funktionieren auch, wenn man statt einer Zündspule zwei antiparallel geschaltete verwendete, indem je Klemme 1 mit Klemme 15 an den Primärseiten verbunden wird. Die beiden Sekundärpole (Klemmen 4) gehen dann zu der Funkenstrecke.

Mein längster erzeugter Funke hatte eine Länge von 13,4 cm.

Als Funkenstrecke eignen sich hervorragend etwas längere Nähnadeln, zur Not aber auch 1,5 mm² starke blanke Kupferdrähte. Letztere sind bekanntlich in der üblichen Installationsleitung enthalten. Für die höheren Ströme, die auf der Hochspannungsseite beim HSG-2 aber auch schon beim HSG-1 fließen ist es besser, wenn die Funkenstrecke aus den Kontakten eines zerlegten Netzsteckers gebildet werden. Diese werden dann einfach statt an eine Leitung auf die Kupferdrähte geschraubt.

Die Montage erfolgt am besten auf kleinen Holzbrettchen, die es als Abfallstücke meist kostenlos bei Baumärkten gibt. Dort erhält man auch billige verzinkte Viellochwinkel, in die das Poti eingeschraubt werden kann. Die Hochspannungselektroden werden in Polklemmen mit Querloch festgeschraubt.

Sollten die Hochspannungskabel der Zündspulen vom Autofriedhof schon etwas „verwest“ sein, kann man S-förmig aufgebogene kupferne Büroklammern verwendet werden. Diese werden an Polklemmen mit Querloch angeschlossen, die dann die Funkenstrecke aufnehmen. Diese wiederum können an kleinen Messingwinkeln, ebenfalls günstig aus dem Baumarkt, befestigt werden.

Die Zündspulen haben drei Anschlüsse. Klemme 1 ist der gemeinsame Anschluss für die Primär- und Sekundärwicklung. Klemme 15 ist der Eingang, an den das Relais, der Collector des 3055 bzw. der 1 µF Kondensator beim HSG-3 angeschlossen wird. Klemme 4 ist der besonders isolierte Hochspannungsausgang in der Mitte.

Falls es an den Anschlüssen der Zündspule zu Funkenüberschlägen kommt, ist dies ein Hinweis die Funkenstrecke enger zu machen. Besser die Überschläge an den Zündspulenelektroden als im Inneren der Spule.

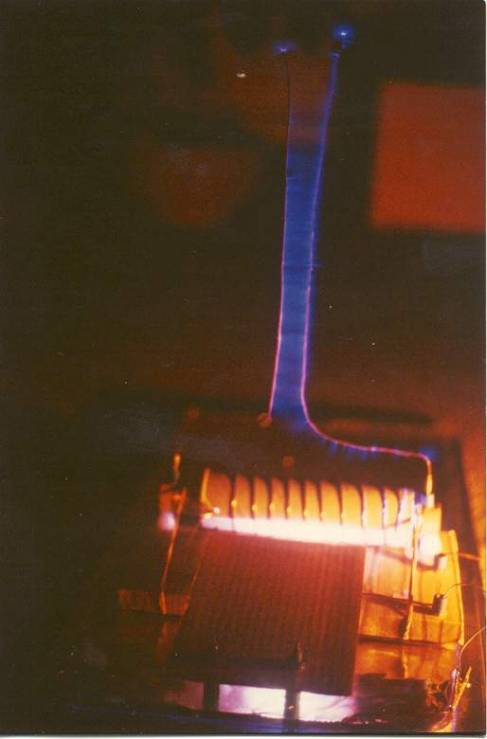

Mein alter HSG-3 (b)

Zeilentrafo mit HSG-3 Ansteuerung

Mein selbstgebauter Funkeninduktor mit „economy“-Steuerung

Hochspannungserzeuger mit Zeilentransformatoren und HSG 3 Schaltung

Mein erster Teslatransformator nach einer Anleitung von Karl Thöne

Röntgenröhre aus der Zeit der Jahrhundertwende - - -Röntgenstrahlen lassen das Glas fluoreszieren

alte und moderne Röntgenröhre

Hochspannungstrafo aus einer Ölheizungsanlage