|

|

|

みなさんはアンプの種類としてA級、B級、C級と云うものがあることは御存知だと思います。中にはAB1とかAB2と云う中間的なものもありますね。

これらは真空管やトランジスタのバイアスをどこに設定するかと云うことで分類されています。 A級は信号の100%をアンプでコントロールします。B級は信号の50%でコントロールしますがプラス側とマイナス側をプッシュプル回路で合成します。 C級は30%程度の信号でコントロールします。 その結果としてアンプの電源効率、つまり投入した直流電力に対してどれだけの出力が得られたかと云う数字はA級が低く、C級が一番高くなっています。

D級アンプは上記の3つのアンプとは根本的に異なる構造でアンプを構成しています。

話はちょっと横道にそれますが、みなさんはトランジスタに矩形波を通した時いつも使っている電力とは思ってもみない大きな電力をコントロールできることを知っていますか? 例えばポピュラーな2SC1815についてお話しましょう。

2SC1815のIcは150mAで、Pcは400mWです。ですから普通このトランジスタはせいぜい数10mW程度の出力を扱うような回路に使われています。

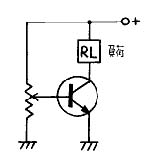

それではこの2SC1815を使ってスイッチング回路を作ることを考えてみましょう。第1図を御覧下さい。

|

|

|

電源電圧は12Vです。+電源を負荷を通してコレクタにつなぎ、エミッタを-電源につなぎます。ベースにはばっちりとベース電流を流してIcよりちょっと手前の150mA流れるようにします。(この実験ではVRの抵抗値を最大から徐々に下げて行き電流を上げて行くようにしてください)

この時負荷に流れ込む電力は、12*0.15=1.8(W) になります。 2SC1815のPcが400mWでしたからこの価は実にPcの4倍以上ですね。それでも2SC1815は平気な顔をしています。 もし電源電圧を規格いっぱいの60V迄上げてみたらどうなるでしょうか? 60*0.15=9.0W という数字が出て来ます。

冗談じゃない。とあなたは思うかも知れませんが、今述べた話は規格ギリギリではあっても絶対不可能と云う話ではないのです(特に電源電圧と負荷の抵抗値の価に制限があるが)。 この手品の種はこうです。もしベースに信号が入ってこなければコレクタには電源電圧がかかっていますが電流はゼロであってトランジスタで消費される電力は60*0=0 となり電力は消費されません。 一方、ベースに信号が入って150mAの電流が流れたとしましょう。しかし、トランジスタは完全に導通していますからコレクタ・エミッタ間の電圧はせいぜい0.5V程度です。0.5*0.15=0.07 つまり70mWの電力がトランジスタの中で消費されたことになります。 この価はPcの400mWとくらべると遥かに小さい価です。 こうして2SC1815は9Wもの電力をコントロールすることが出来たのです。

まだ頭をひねっていますね。 それもそうでしょう。今お話したのは完全な矩形波の事でいつもあなたが扱っているオーディオ信号ではなく、トランジスタが完全に「ON」か「OFF」になっている時の話です。

もし、第1図の回路でトランジスタが完全に「ON」か「OFF」にならなかったらどんなことになるでしょうか? つまり負荷に電源電圧の半分である6Vが残ったことを考えてみましょう。 負荷に6Vがかかると云うことはトランジスタにも6Vかかることを意味しています。その時の電流は約半分の75mAになりますから、 6(V)*0.075=0.45(W) となり、Pcの400mWをこえてしまうことになります。

オーディオ信号でトランジスタが完全に「ON」か「OFF」になると云うことは波形が「飽和」したと云うことですからとても音としては認められないものです。つまりオーディオ信号と云うものは常にトランジスタが「ON」か「OFF」の中間状態にあり内部で電力を消費し発熱している状態にあるのです。

ここ迄の話で判ったことはトランジスタに目一杯電流を流した時はトランジスタの内部で消費される電力は思いのほか小さいと云うことです。

電源効率を考えても60Vで150mA流した時は、電源としては9.0W消費しましたが、出力としては 59.5*0.15=8.92W が得られましたから、 8.92/9*100=99.11% とすばらしい数値になっています。 つまりトランジスタアンプは矩形波に非常に強いものであることが判りました。 ただし、何回も云いますがこの場合の矩形波は歪んでいないということが前提です。

もし、矩形波すなわちディジタル信号でオーディオ信号をコントロールすることが出来たら小さな素子で大きな信号を扱うことができることが理解できたと思います。こうして考えられた方式がD級アンプです。

それではどのようにしてオーディオ信号を歪みがなく矩型波の形に出来るのでしょうか?

D級アンプとして普通使われるのが「PWM」という変調方式です。しかし、アナログ時代であった昔はこのPWMと云う変調をするのが大変であったため人々から見放され今日に至りました。 現にこのPWMについてFCZ誌では第9号及び第24号ですでに述べていますがその後の発展が無いこともその辺の事情を反影しているように思います。 CMOS

ICが発展してきた10年くらい前に再度検討されても良かったですね。

D級アンプの心臓部はPWMです。それではPWMがどんなものかお話しましょう。

PWMはPuls Wide Modulation つまり「パルス幅変調」の略称です。

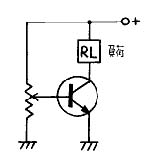

第2図a はデューティ50%の自走マルチバイブレータの出力です。このマルチバイブレ−タにアナログ信号の変調をかけると第2図b

のようにONになっている時間が長くなったり短くなったりします。つまりパルスの幅がのびたり縮んだりします。(ONになるタイミングはいつも同じです)

|

|

|

このようにして得られたPWMは矩型波ですから先ほどお話したように能率よく増幅することが出来ます。

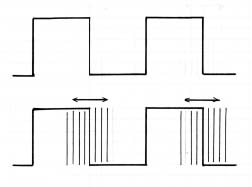

さてこうして作られたPWMはパルス変調の信号ですから復調する必要があるのですが、実に幸いなことにこの信号は積分回路に通すだけで元のオーディオ信号に復調するすることが出来るのです。つまり、ONの時間が長ければDC出力は大きくなり、その反対にOFFの時間DC出力は低くなります。 その様子を第3図a

とbに示します。

|

|

|

一旦矩型波になった信号はそのままの形で増幅され積分回路に通すだけで元の信号に戻すことが出来ると云うののがD級アンプの考え方です。

実際にPWMを作る一般的な方法は次の通りです。

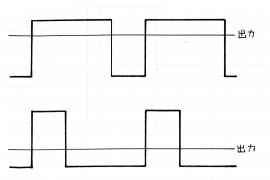

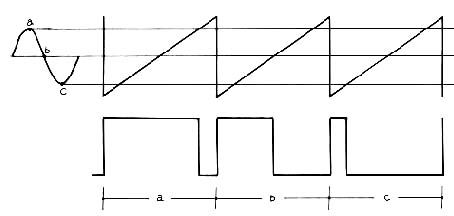

第4図を御覧下さい。 まず最初に鋸歯状波(下)の発振器を作ります。その周波数はオーディオ信号としての最高周波数の7倍程度が最低周波数だと云われて来ました。つまり10kHz迄の信号を扱う場合は70kHzの鋸歯状波と云う訳です。

|

|

|

オーディオ信号(上)とクロックとなる鋸歯状波(下)をコンパレータ(比較器)に掛けます。 コンパレータは+入力と、-入力を比較して、+入力の電圧の方が高い時はその電圧の差にかかわらず出力は

H になるという回路ですから、その入出力波形は第5図のようになります。

これで PWM の完成です。

|

|

|

ここで一番問題になるのは鋸歯状波の斜の部分の直線性です。ここの直線性が悪いと出力が歪んでしまいます。昔は100kHz以上の直線性の良い鋸歯状波を作ることが難しくてD級アンプを普及させることが出来ませんでしたが、最近では直線性の良い半導体が多く作られるようになりました。

また、直線性の良い素子は一方で高周波特性もよく鋸歯状波の発振周波数を高くすることもできるようになりました。(CM8685では500kHz台で働いています)

D級アンプは能率の良いアンプです。しかし、先ほど説明したトランジスタに矩型波を通す場合でもトランジスタの場合、コレクタ・エミッタの間には0.5V程度の電位差がどうしても残ってしまいます。ここの電位差をなくすことがD級アンプの能率をさらに向上させることになります。 最近になってFETでドレイン・ソ−ス間の抵抗が1Ω以下と云うすばらしいFETが沢山開発されるようになりました。

鋸歯状波の発振周波数が高くなると積分回路や電源回路等で使用するコンデンサの容量が小さいもので間に合うようになります。これらも装置のコストパフォーマンスを向上させます。

終段回路はPWMをそのまま電力増幅します。

終段回路を出たPWMは積分回路(L.P.F.)を経てスピーカに入ります。スピーカの反対側には電源電圧の半分の電圧を掛けておきますとスピーカからオーディオ信号が再生されます。この場合電源電圧の1/2の電圧を用意するのは面倒ですから電源として±電源を使うことが一般的です。

CM8685の場合は電源は単電源ですがPWMの信号を反転させたものを用意しておき、BTLアンプの要領で2つの出力の間にスピーカをつなぐと云う方法をとっています。

昔のPWMの回路ではこの積分回路をスピーカ直接で代用していた場合がありましたが、回路技術が発展した今日では波形の直線性が良くなったためだと思いますが、直接インダクタにつないだ場合自己誘導のためにおこる逆起電圧によって半導体が破壊することが予想されますので、必ず逆起電圧対策をした積分回路を装備してください。